Jean-François Lisée nous replonge, grâce à une enquête menée lorsqu’il était correspondant aux États-Unis, dans le fascinant monde du plus regretté des présidents américains, John F. Kennedy.

PHOTO PAUL CHIASSON, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE

Jean-François Lisée

Peu après son élection au Sénat en 1952, Kennedy décide de faire entendre sa voix en faveur des nouvelles indépendances. D’abord, sur l’Indochine. Les troupes françaises, équipées par Washington, n’ont pas encore pris la raclée de Diên Biên Phu qui sonnera le glas de l’aventure coloniale de la France au Vietnam. En 1953, Kennedy se plonge dans ce débat qui en intéresse alors bien peu. Plus l’indépendance du peuple vietnamien est retardée, affirme-t-il, plus douloureux sera l’avenir de ce pays et de ses voisins lorsqu’ils obtiendront leur liberté.

En 1957, il jette un autre pavé dans la mare en réclamant, en contradiction avec la politique américaine, l’indépendance pour le peuple algérien. Hué au département d’État et à l’Élysée, Kennedy devient un symbole d’affranchissement en Afrique du Nord. Un journaliste traînant son calepin dans le bled algérien reviendra peu après avec le récit de maquisards illettrés lui demandant si c’était bien vrai que Kennedy pourrait, ô joie, devenir président !

Kennedy est convaincu que la désagrégation des empires coloniaux est irréversible. Il vaut donc mieux s’inscrire dans la logique historique, se ménager des alliés parmi les chefs rebelles qui, demain, c’est certain, deviendront ministres.

« Sur plusieurs sujets, l’Algérie, l’Indochine, la Pologne, l’Amérique latine, la défense, les discours de Kennedy détenaient plusieurs longueurs d’avance sur ceux de ses collègues et sur les manchettes », écrit son confident et conseiller Ted Sorensen.

JFK a sans doute compris avant d’autres que l’intérêt stratégique américain réclame un peu plus de compréhension envers les colonies, un peu moins de compromission avec les métropoles. Fred Holborn, qui a préparé avec lui le discours algérien, parle des « convictions très raisonnablement fermes » de son ancien patron. La suite des choses confirmera cette impression. Il fallait avoir le courage de ses convictions autant que de la clairvoyance pour braquer ainsi la diplomatie de deux pays, le sien et la France, contre sa personne.

Le sénateur crée l’événement et au hasard des rencontres, à son bureau de Boston ou de Washington, il poursuit avec le père Armand Morissette une conversation inusitée sur le Québec et son avenir.

Morissette était l’homme fort de l’importante communauté franco-américaine du Massachussetts. Ces électeurs étaient traditionnellement favorables au Parti républicain. En se montrant avec Kennedy, Morissette, très courtisé par la famille Kennedy, avait ouvert les vannes du vote francophone, indispensable à Kennedy pour entrer au Sénat. Le père, gaulliste de la première heure, tantôt plus francophile que décolonisateur, semonce son ami sénateur pour avoir abandonné la France dans le conflit vietnamien. Mais sur l’Algérie, il comprend et partage la position de Kennedy. Personnage original, ami de Jack Kérouak, Morissette a aussi la particularité d’être un partisan précoce de l’indépendance du Québec. Il ne manque jamais une occasion d’en parler avec Kennedy qui, pour l’instant, réagit peu, mais montre un réel intérêt pour les questions québécoises. Il visite d’ailleurs Montréal en 1958. Il est aussi fasciné par tout ce qui est français, une langue que parle sa mère et son épouse et qu’il tente d’apprendre de son côté. Selon Morissette, une continuité commence à prendre forme dans l’esprit du politicien. Autodétermination, indépendance pour l’Indochine, pour l’Algérie. Pourquoi pas pour le Québec ?

Si Kennedy était n’importe quel autre politicien américain, la filiation décolonisation-Québec ne prendrait pas. L’idée qu’un pays occidental puisse se scinder, qu’une partie du tout puisse réclamer son indépendance, évoque chez chaque Américain le spectre de la guerre civile. Pour eux, le melting-pot, la création d’une nation nouvelle dans la fusion des cultures, est, plus qu’un idéal, un dogme.

Mais Kennedy n’est pas n’importe quel politicien américain. D’abord, il sait écouter.

« C’est un des hommes les moins encombrés de préjugés qu’il m’ait été donné de rencontrer », note Charles Bohlen, un des géants de la diplomatie américaine, qui depuis 1930 a aidé six présidents à façonner la politique étrangère de l’émergente superpuissance. « Dans mes conversations avec lui, je ne pouvais jamais détecter le moindre signe d’idée préconçue d’un côté ou de l’autre dans son approche de n’importe quelle question. »

Ensuite, il est Irlandais « à 100 % », affirme fièrement JFK, accusant son copain journaliste Ben Bradlee de ne pas tenir assez haut le drapeau de ses origines.

Comme tout politicien américain de souche irlandaise, Kennedy se doit d’applaudir l’indépendance de l’Eire, acquise lorsque Jack avait, déjà, l’âge de raison. Mais il va plus loin. Son soutien à la cause irlandaise est revendicatif, tourné vers la tâche inachevée. Sur le plancher du Congrès en 1951, il réclame que l’Irlande du Nord, sous contrôle anglais, soit donnée à la jeune république d’Irlande. « Le combat irlandais pour l’unité nationale et l’indépendance est vieux de 700 ans, dit-il. Il ne sera gagné que lorsque les six comtés du nord seront réunis aux 26 comtés qui constituent aujourd’hui l’Eire. » Il réclame « une Irlande libre, unie, intégrée ».

Cette filiation à l’Irlande et à son mouvement indépendantiste est essentielle. Elle apprend à Kennedy qu’un combat pour la sécession au sein d’un pays, d’une démocratie, où deux groupes partagent une même histoire et, dans les temps modernes, une même langue, n’est pas toujours injustifiable. Dans son esprit, le cadenas conceptuel « sécession = désastre », si bien verrouillé chez ses compatriotes, s’entrouvre. Quand Morissette lui expose le cas d’une minorité qui cohabite avec une majorité de langue différente depuis à peine cent ans, plutôt que les sept cents ans de pesanteur historique de l’Irlande, Kennedy écoute.

Curiosité, audace, sympathie à l’égard des combats que mènent les peuples en mal d’indépendance – dont celui de ses ancêtres –, francophilie, sensibilité à la réalité franco-américaine, flair des virages historiques encore à venir : la mayonnaise prend. Quelque part entre son élection au Sénat en 1952 et sa décision de briguer 1’investiture démocrate de 1960, Kennedy donne raison au père Morissette. « Le Québec, comme l’Algérie, sera un pays », lui confie-t-il. L’affaire n’est pas du ressort des États-Unis, précise le sénateur, mais il pense maintenant que l’indépendance du Québec, de cette « unité spéciale » farouchement attachée à « sa langue et ses traditions », est dans l’ordre des choses. « Ça va arriver », dit-il, et il juge que c’est bien ainsi.

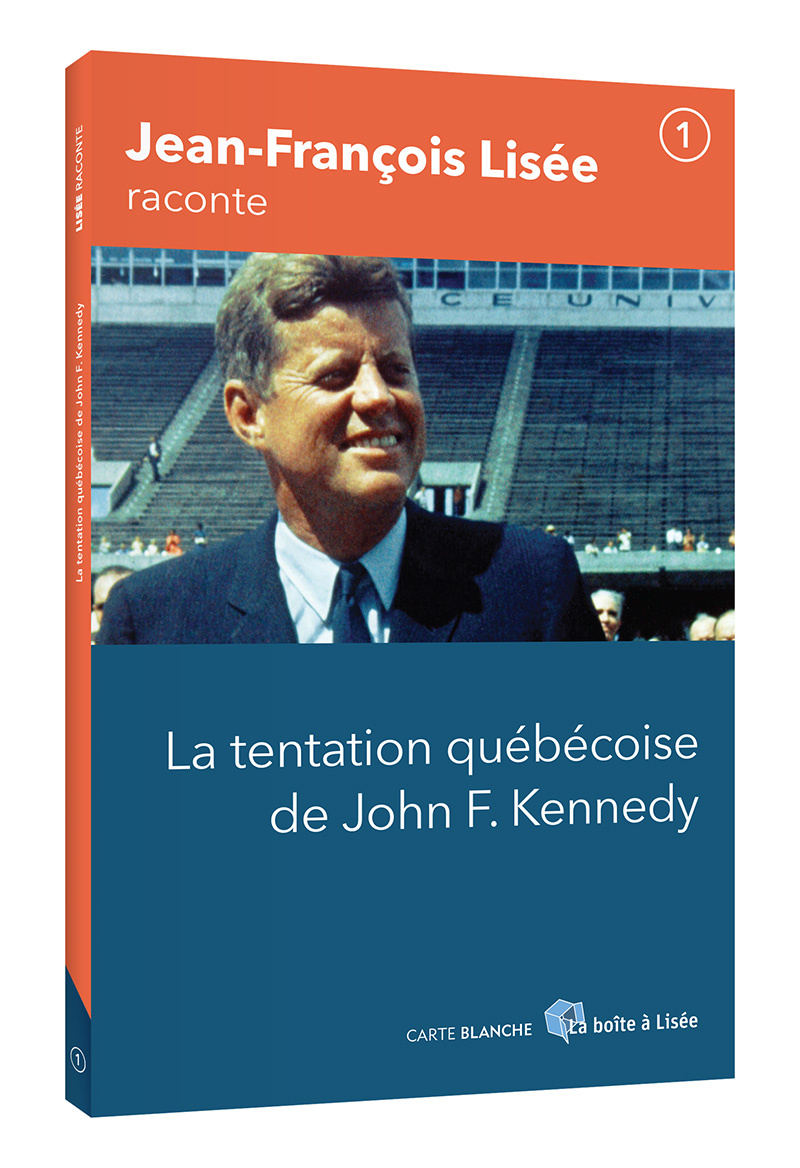

PHOTO FOURNIE PAR L’ÉDITEUR

La tentation québécoise de John F. Kennedy, Jean-François Lisée, La boîte à Lisée, 2020.