Mardi 16 mai 2006. J’étais arrivé à Cannes vers 15 h après avoir traversé l’Atlantique de nuit, fait une correspondance à Paris en attente d’un vol vers Nice et pris un bus menant à ma destination finale, une cinquantaine de kilomètres à l’ouest de Nissa la bella. Le festival devait s’amorcer le lendemain avec la présentation, en primeur mondiale, de Da Vinci Code, l’adaptation cinématographique – événementielle alors – du célèbre roman de Dan Brown. Une fois sur place, au moment où je récupérais mon badge et les programmes, j’appris avec stupéfaction que, contrairement aux années précédentes, où le film d’ouverture était présenté aux journalistes le jour même en matinée (après une bonne nuit de sommeil), une projection de presse aurait lieu le soir de mon arrivée – soit la veille de l’ouverture – à 20 h 30. Il était alors clair que tous les médias du monde allaient publier leur critique du film de Ron Howard dans la foulée parce que personne ne pouvait se permettre d’attendre une journée avant de se prononcer sur cette production hollywoodienne. Et sur laquelle ne planait encore – fait plutôt rare – aucune espèce de rumeur quant à sa valeur artistique. La projection s’étant terminée un peu après 23 h, j’ai pris la vingtaine de minutes de marche requise pour retourner à l’hôtel afin de tenter de me faire une tête, et j’ai écrit l’une des plus importantes critiques de ma vie – il faut se rappeler à quel point ce film était attendu – dans un état second, éveillé depuis 36 heures ! Depuis ce jour, je me suis juré de toujours arriver l’avant-veille du festival…

PHOTO OLIVIER PONTBRIAND, ARCHIVES LA PRESSE

Vincent Vallières avait ouvert le festival Montréal en lumière en février 2015 par un froid polaire.

C’était lors du festival Montréal en lumière, en février 2015. Vincent Vallières était la vedette du spectacle d’ouverture, sur la grande scène extérieure de la place des Festivals. Mon mandat : arriver un peu d’avance, parler aux spectateurs sur place et couvrir le spectacle. Je m’étais habillée quand même chaudement. La soirée s’annonçait froide, mais je n’avais pas prévu une telle chute de température : disons, de mémoire, de - 15 °C à - 30 °C. Comme j’étais arrivée un peu plus tôt, j’étais déjà frigorifiée lorsque Vallières est monté sur scène. Je me souviens d’avoir eu les lunettes embuées quand je me penchais sur mon calepin pour prendre des notes, de voir mon stylo geler (évidemment, erreur de débutante), de m’être approchée des braseros pour me réchauffer (peine perdue avec les rafales qui balayaient la place), d’avoir mis des heures à dégeler mes membres pendant que j’écrivais mon texte une fois de retour dans la salle de rédaction de La Presse. À peine quelques milliers de personnes (peut-être moins de 1000 en fait) ont assisté au spectacle ce soir-là, et je revois Vincent Vallières qui faisait un signe de victoire entre chaque chanson, s’amusant à se laisser glisser d’un bord à l’autre de la scène transformée en patinoire. « En quittant une place des Festivals presque vide bercée par les accords d’On va s’aimer encore, on aperçoit un jeune couple, enlacé, tenant bien serré un bébé tout emmitouflé. C’est Vallières qui a raison : l’amour et l’hiver, c’est pas pour les peureux. » C’était la chute de mon texte, et quand je la relis, j’avoue ressentir une certaine fierté d’être restée jusqu’au bout.

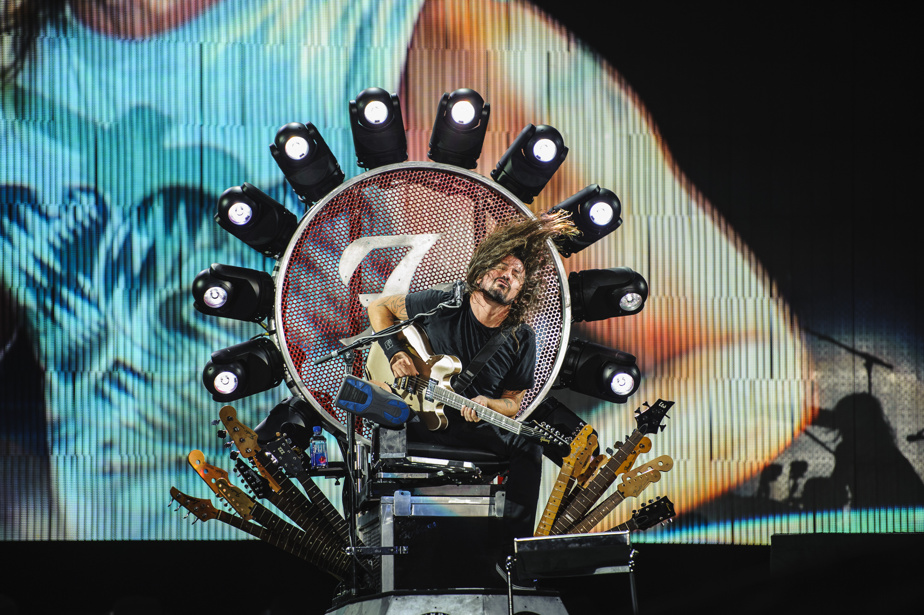

PHOTO JACOB BLICKENSTAFF, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE

Dave Grohl, la jambe dans le plâtre, sur ce qu’il appelait son trône en 2015.

On va se le dire : il faut des nerfs d’acier pour rédiger des critiques de spectacle à chaud. Surtout depuis que la technologie nous permet d’écrire notre texte en direct et de le transmettre en plein milieu du rappel. Le cauchemar tant redouté n’est jamais arrivé, soit celui de ne pas remettre ma critique à temps et d’avoir un trou dans le journal le lendemain… Des moments épiques, il y en a tant dont je me souviendrai toute ma vie. Est-ce la critique du spectacle d’Eminem écrite avec un BlackBerry à Osheaga au milieu d’une foule gonflée à bloc ? Le spectacle des Foo Fighters au Festival d’été de Québec (FEQ) interrompu par la foudre alors que Dave Grohl était assis sur un trône avec une jambe dans le plâtre ? Quand j’étais à Austin, à South by Southwest, où Death from Above n’a jamais arrêté de jouer malgré les émeutes et les policiers à cheval ? Je me souviens aussi de Lauryn Hill, qui était montée sur scène à 1 h du matin au Métropolis. Du spectacle de Wu Tang Clan au FEQ où Masta Killa était arrivé sur scène avec 40 minutes de retard (il avait atterri à l’aéroport de Québec alors que le spectacle débutait). À la fin, j’ai dû courir loin des plaines d’Abraham pour capter du WiFi. Je tiens aussi à souligner que j’ai couvert le festival Osheaga deux fois enceinte. Enfin, il y a Prince, vu en solo à la Place des Arts moins d’un mois avant sa mort. Ce n’était pas un moment « épique », mais je voulais tant que ma critique soit à la hauteur de la légende.