Des chercheurs québécois ont trouvé un moyen de faire « parler » le cerveau des footballeurs. Comment ? La Presse les a suivis sur le terrain.

Vendredi, 16 h 30. Le soleil de fin d’après-midi réchauffe l’esplanade du CEPSUM. Les partisans préparent des grillades. Les haut-parleurs crachent la musique de Loud. C’est la fête. Sur le terrain, les joueurs des Carabins s’amusent. La partie n’est qu’à 19 h. Tout le monde relaxe.

Sauf Sophie Vinet et Laurie-Ann Corbet-Berrigan.

Les deux chercheuses sont déjà au travail. Leur mission ce soir : faire « parler » le cerveau des joueurs. Un projet développé par le neuropsychologue montréalais Louis de Beaumont, une sommité mondiale dans l’étude des commotions cérébrales.

PHOTO IVANOH DEMERS, ARCHIVES LA PRESSE

Le neuropsychologue montréalais Louis de Beaumont, une sommité mondiale dans l’étude des commotions cérébrales

Comment s’y prennent-elles ? Nous le découvrirons en les suivant pas à pas pendant toute la soirée.

***

Sophie Vinet est une ancienne athlète d’élite. Elle a passé son adolescence sur un voilier, à faire de la compétition, partout en Amérique du Nord. Jusqu’au jour où la barre de son embarcation l’a happée en plein front pendant une course en Floride. Elle a rapporté le bateau à bon port.

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE

Sophie Vinet, chercheuse, a subi six commotions cérébrales.

« Comment as-tu fait ça ?

— Aucune idée. Je ne m’en souviens plus. »

C’était déjà sa sixième commotion cérébrale. Ça a sonné la fin d’une carrière prometteuse, mais confirmé son intérêt pour une nouvelle passion, la neuroscience cognitive. C’est ainsi qu’elle a rencontré Louis de Beaumont et qu’elle s’est jointe à son projet. « Si je suis ici, c’est 100 % à cause de mes commotions cérébrales. »

Laurie-Ann Corbet-Berrigan a aussi fait du sport. Du canoë de vitesse. Par la suite, elle est devenue thérapeute sportive, notamment avec les Remparts de Québec. Elle est aujourd’hui professeure en sciences de l’activité physique à l’UQTR. Elle est fascinée par le sujet de l’étude. « On ne regarde pas que les commotions, mais le cumulatif de tous les impacts à la tête. C’est nouveau et peu étudié. »

Les deux chercheuses s’engouffrent dans le labyrinthe de corridors sous les gradins du CEPSUM. Elles viennent récupérer les casques de six joueurs. Trois des Carabins. Trois des Stingers de Concordia. Elles vont y insérer un capteur. C’est un tout petit objet qui ressemble à une capsule de détergent pour le lave-vaisselle.

« Est-ce que ça dérange les joueurs ?

— Pas du tout, me répond Sophie. Les gars ne s’en rendent même pas compte. La preuve, c’est qu’après les parties, il y en a toujours un qui oublie de nous remettre son casque.

— Et le capteur ne tombe jamais ?

— Non. Sauf une fois, pendant un match présaison. On en a perdu un sur le terrain. On l’a cherché pendant deux heures. »

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE

Sophie Vinet et Laurie-Ann Corbet-Berrigan préparent les senseurs dans les casques de six joueurs.

Pendant que Sophie et Laurie-Ann posent les capteurs, je remarque que les casques ne sont pas tous identiques. Le niveau de rembourrage varie selon les modèles. Un des objectifs de l’étude est d’ailleurs de vérifier l’impact des chocs selon la qualité de l’équipement.

Une heure avant le botté d’envoi, quatre autres chercheuses viennent nous rejoindre. Les tâches sont réparties. Léa accompagnera Sophie chez les Carabins. Elles noteront à la seconde près toutes les entrées et sorties des cobayes, ainsi que les contacts qu’ils ont subis. Laurie-Ann et Camille feront de même du côté des Stingers. Gabrielle et Béatrice, elles, filmeront la partie. Chaque coup pourra donc être associé à l’action correspondante.

Quinze minutes avant l’hymne national, Sophie nous apprend que son copain joue pour les Carabins.

« Tu connais bien les risques de commotion. Es-tu nerveuse ?

— Oui. Ce seront trois heures de gros stress. »

***

Le match commence. Nous accompagnons Laurie-Ann et Camille dans un escalier de béton qui surplombe le banc des Stingers. Laurie-Ann ouvre son iPad. Les capteurs étant connectés à une application, elle peut consulter les résultats en temps réel.

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE

Laurie-Ann Corbet-Berrigan regarde le match.

Sauf si le réseau sans fil fonctionne au ralenti.

Comme ce soir.

Laurie-Ann et Camille s’attachent aux joueurs qu’elles suivent. Comme des parents qui regardent jouer leur enfant. Un des cobayes réussit un jeu spectaculaire. Les chercheuses s’enthousiasment. « On n’a pas de parti pris, précise Laurie-Ann. C’est juste qu’on couvre ces gars-là ce soir. C’est normal. »

Le joueur revient au banc, fier de son coup. Ses coéquipiers le félicitent. Lui font des high five. Lui donnent des coups sur le casque. Laurie-Ann le note.

« C’est significatif ?

— Oui. Pour nous, c’est intéressant. Ça fait partie des coups qu’un joueur peut recevoir plusieurs fois pendant un match. »

Bien sûr, les coups ne sont pas tous égaux. Un plaqué régulier génère un impact de 20G, soit 20 fois la force gravitationnelle. Les risques de commotion augmentent généralement à partir de 66G.

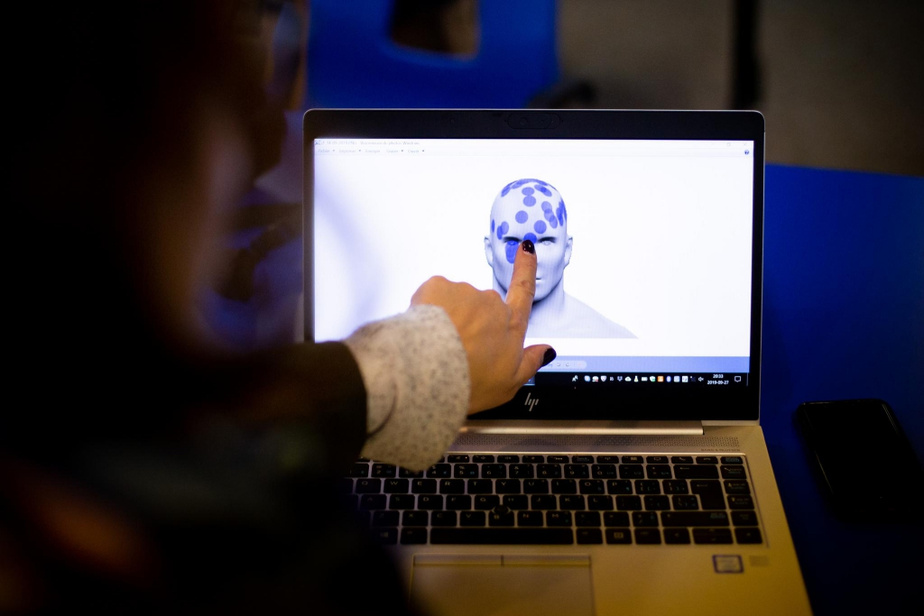

L’arbitre siffle la mi-temps. Les équipes retraitent au vestiaire. Nous retrouvons Sophie et Léa sous les gradins. Les chercheuses comparent leurs notes. Laurie-Ann, elle, profite d’un meilleur réseau sans fil pour télécharger les données transmises par les capteurs. Elle nous montre une image qui reproduit en 3D les coups ressentis par le casque.

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE

Les points bleus correspondent à un coup encaissé.

Je compte une vingtaine de points bleus. Chacun correspond à un coup encaissé.

« Combien de coups un joueur reçoit-il dans une partie ?

— Ça dépend de la position, répond Laurie-Ann. Les joueurs de ligne offensive en reçoivent plus que les receveurs de passe. Mais dans les autres matchs qu’on a faits, ça pouvait être entre 50 et 60. »

Les équipes retournent sur le terrain. Nous, dans l’escalier près du banc des Stingers.

La deuxième demie est excitante. C’est 10-10. Les esprits s’échauffent. Un cobaye est plaqué violemment. Il perd son casque. Laurie-Ann le note. Quelques instants plus tard, les Carabins reviennent de l’arrière et l’emportent in extremis, 20-17.

Sur le terrain, les joueurs des Carabins célèbrent. Parents et amis viennent les rejoindre. Nous sommes au moins 300. La foule est compacte. Comme dans un autobus à l’heure de pointe. Pas évident de repérer les cobayes.

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE

Sophie Vinet plonge sa main dans le casque trempé de sueur pour récupérer le senseur.

Sophie en trouve un. Elle plonge sa main dans le casque trempé de sueur pour récupérer le capteur.

« C’est dégueulasse ! »

Elle croise rapidement un deuxième joueur. Mais le troisième est introuvable. « Classique », m’explique-t-elle en faisant le tour de la foule. Elle demande l’aide d’un physiothérapeute qui mesure deux mètres. Sans succès.

Dix minutes plus tard, elle retrouve enfin le dernier capteur.

Le joueur était dans les douches.

***

La partie est terminée. Les joueurs enlèvent leur équipement. Les spectateurs retournent à la maison. Mais les chercheuses, elles, n’en sont qu’à la mi-temps de leur soirée de travail. Elles doivent maintenant superviser les examens d’imagerie par résonance magnétique (IRM).

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE

Les chercheuses doivent maintenant superviser les examens d’imagerie par résonance magnétique (IRM).

Le plat de résistance du projet.

Le protocole créé par Louis de Beaumont est ingénieux. Les chercheurs suivent 38 footballeurs. Chaque joueur doit se soumettre à sept tests en IRM.

— Un avant la saison ;

— Un avant une première partie ;

— Un après une première partie ;

— Un avant une deuxième partie ;

— Un après une deuxième partie ;

— Un à la fin de la saison ;

— Un au début de la prochaine saison.

Chaque examen donne une image précise du cerveau. En comparant les images, les chercheurs peuvent faire « parler » le cerveau. Lui faire dire quels dommages il a subis pendant une partie. Pendant une saison. Lui demander le temps de récupération nécessaire. Si l’équipement le protège suffisamment ou non.

Mieux encore : les données amassées par les capteurs pendant le match permettront de déterminer avec précision le nombre de coups encaissés et leur dangerosité.

Un échantillon exceptionnel.

Je demande à Laurie-Ann où se trouve l’appareil IRM.

« Il n’y en a pas ici… »

Les trois Stingers se rendront en Uber à l’Université McGill, à cinq kilomètres du CEPSUM. Les trois Carabins, eux, iront à l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal, sur le chemin Queen-Mary. Heureusement, à 23 h, il n’y a pas de circulation. Ça ne prend que cinq minutes. Un premier joueur est prêt. Il embarque dans la Honda de Laurie-Ann.

Nous les rejoignons à l’Institut. Les corridors sont déserts. Comme un hôpital sans patients. Le cobaye s’est déjà changé. Il porte une chemise bleue et cale une boisson énergisante.

« Pourquoi fais-tu ça ?

— Parce que c’est intéressant. Et ça ne prend pas de temps. »

« On les paye aussi », chuchote Laurie-Ann. Le joueur est également nourri – dans ce cas-ci, un sandwich de Subway. Après avoir mangé, le footballeur se rend dans la salle d’examen.

Laurie-Ann profite d’un rare moment de répit pour télécharger les données de la deuxième demie.

« Woah ! »

Un chiffre ressort du lot.

Celui de l’impact subi par le cobaye qui a perdu son casque à la suite d’un plaqué violent.

« Combien ?

— Plus de 100G.

— C’est beaucoup ?

— C’est énorme. »

Dans les jours suivants, ce coup sera scruté, décortiqué, analysé par les chercheurs. En fin de compte, ce ne sera peut-être qu’une donnée enfouie dans le rapport final. Mais une donnée dans une étude dont les conclusions – prévues d’ici deux ans – pourraient faire bouger les choses.

Pour le mieux.