Elle nous manque. Au journal et dans le journal. Ses coups de gueule flamboyants. Ses engueulades épiques au téléphone. Son franc-parler. Sa plume élégante. Nathalie Petrowski est une tornade. Un one-woman-show perpétuel. C’est aussi un monument du journalisme culturel, que j’ai eu la chance de côtoyer pendant 25 ans à La Presse.

Je me souviens de la première fois que je lui ai parlé, dans l’ancienne salle de rédaction. J’étais bien intimidé. Elle partageait depuis environ un an la chronique de la page A5 avec Pierre Foglia. J’avais 20 ou 21 ans. L’âge qu’elle avait elle-même lorsqu’elle a fait ses débuts dans le métier, au Journal de Montréal. Avant qu’elle ne prenne sa retraite de La Presse, en décembre dernier, nous étions pratiquement voisins de bureau.

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE

La journaliste Nathalie Petrowski

Nathalie a eu beau – comme moi — fonder un journal à son école primaire, elle ne se prédestinait pas à une carrière journalistique à l’instar de sa mère Minou. Elle ne lisait pas les quotidiens québécois, leur préférant le Rolling Stone ou le Village Voice. Elle étudiait en cinéma à l’Université Concordia et rêvait de devenir réalisatrice (son père André travaillait à l’ONF). Le destin, et son entêtement, en a voulu autrement.

C’est son propre parcours professionnel, celui de 45 ans de journalisme, qu’elle revisite dans La critique n’a jamais tué personne, publié cette semaine aux Éditions La Presse. Un récit très personnel que j’ai lu d’une traite, happé une fois de plus par le talent de conteuse hors du commun de Nathalie.

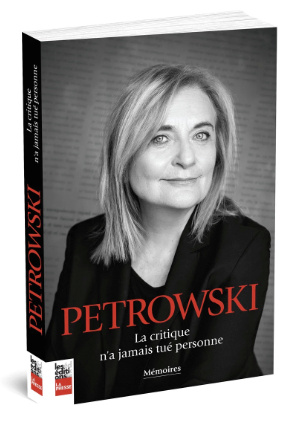

IMAGE FOURNIE PAR LES ÉDITIONS LA PRESSE

La critique n’a jamais tué personne

« Nous, les journalistes, on raconte toujours la vie des autres, m’a-t-elle confié la semaine dernière. On ne se raconte pas vraiment, même dans nos chroniques au ‟je”. Contrairement à ce que le titre laisse entendre, ce n’est pas un livre sur la critique, mais sur les coulisses du métier. Ç’aurait pu s’appeler Les vraies notes de la salle de rédaction ! », dit-elle en référence à un recueil (Notes de la salle de rédaction) qu’elle a publié alors qu’elle était au Devoir.

Elle s’est plongée dans ses « mémoires », en janvier dernier, en constatant qu’il y avait parfois un décalage entre ses souvenirs et la réalité. Elle a notamment fouillé dans les archives de la Grande Bibliothèque pour retrouver ses premiers textes du Journal de Montréal.

C’est la beauté du journalisme écrit : on laisse des traces ! Parfois, notre mémoire nous joue des tours…

Nathalie Petrowski

Elle a découvert que, contrairement à ce qu’elle pensait, ce n’est pas dès son premier jour au Journal de Montréal qu’on l’a dépêchée à l’aéroport pour suivre pas à pas Johnny Hallyday et Sylvie Vartan au Québec… mais le lendemain. Il est vrai, en revanche, qu’elle ne leur a pas adressé la parole pendant des jours, tout en écrivant sur eux.

Plusieurs seront surpris d’apprendre que Nathalie Petrowski a dû vaincre une timidité quasi maladive pour pratiquer le journalisme. « Ce métier m’a forgée et a fait de moi quelqu’un qui est capable d’affronter sa timidité », dit-elle. Elle a toutefois développé très tôt son esprit critique. Et c’est cette propension à dire ce qu’elle pense qui l’a amenée à renoncer à un poste permanent au Journal de Montréal, après seulement un an, pour un statut de critique pigiste au Devoir. Feu Pierre Péladeau n’appréciait pas, semble-t-il, qu’elle écorche les artistes amis de la maison…

Elle est restée 15 ans au Devoir, se bâtissant une réputation de critique intraitable. « Notre travail, c’est de faire découvrir, de mettre en contexte, précise-t-elle. Combien de portraits d’artistes ai-je faits pour essayer de comprendre leur démarche ? J’en ai fait pas mal plus que des critiques assassines. Mais c’est ce que l’on a retenu. Je les assume, mes critiques assassines ! »

En ce qui concerne ses années au Devoir, elle revient en détail dans son livre sur le conflit qui l’a opposée à la directrice de l’époque, Lise Bissonnette, et qui a précipité son départ pour La Presse en 1992. « J’ai une grande admiration pour Lise Bissonnette, pour son intelligence et son intellect, me dit Nathalie, qui admet avoir de la difficulté à reconnaître l’autorité. Nous avons eu un rapport compliqué, complexe et conflictuel. J’étais jeune, elle était ma patronne. J’étais dans toutes sortes de remises en question, d’angoisses et d’anxiétés. Et ça ne s’est pas bien passé. »

Elle a cogné à la porte de La Presse pendant presque huit ans, espérant y renouer avec son mentor Michel Roy, avant qu’on ne la lui ouvre. « Je ne lâche pas, moi ! Quand on me dit non, j’essaie et je ressaie ! » C’est Nathalie tout craché.

Mon ancienne collègue se livre comme jamais dans ses mémoires. On l’y découvre plus vulnérable que son personnage public ne le laisse deviner.

Elle se confie notamment sur son plus grand regret : celui de ne pas avoir eu plus d’enfants. (L’auteure de Maman Last Call a un fils, qu’elle surnommait Junior dans ses chroniques des années 90.)

Six mois après avoir été embauchée comme chroniqueuse à La Presse, elle a préféré se faire avorter plutôt que de décevoir ses nouveaux patrons. « On m’avait donné une chronique alors que j’étais prête à faire les chiens écrasés. C’était beaucoup de pression. Je voulais être à la hauteur. Je me sentais redevable. Je me suis dit que je ne pouvais pas faire ça à l’entreprise. Je me sentais coupable. Évidemment, je l’ai regretté ! »

Elle aborde d’autres blessures, celle notamment d’avoir perdu sa chronique en page A5, après sept ans de garde partagée avec Foglia. Elle est devenue un peu à son corps défendant chroniqueuse aux pages culturelles, en 1999. J’ai moi-même commencé à y rédiger une chronique un an plus tard, tout en étant chef de la division des Arts. Pendant cinq ans, j’ai relu toutes les chroniques de Nathalie, qui, moins présente dans la salle de rédaction (où l’on ne pouvait plus fumer), en a gardé peu de souvenirs !

Si elle est devenue plus conciliante avec l’âge, plus consciente des conséquences de ses écrits, elle n’a jamais été complaisante avec les artistes. Elle ne l’est pas davantage avec elle-même. « J’avais envie d’avoir cette autocritique, dit-elle. J’ai essayé d’être juste. Parce que dans certains textes, j’ai été parfois injuste. J’ai été parfois méchante. Mais j’étais aussi jeune et intempestive. J’ai voulu, avec le recul, un peu corriger certaines choses. »

Son livre n’est pas pour autant un exercice de réconciliation avec le milieu culturel. Elle y écorche quelques figures connues et dénonce notamment la « dictature des vedettes ».

« Elles deviennent intouchables et quiconque s’aventure à les attaquer en paie le prix », écrit-elle à propos de ces personnalités publiques. Elle n’est pas plus tendre envers ses confrères et consœurs des médias. « J’ai vu les articles raccourcir, les photos prendre de plus en plus de place, les critiques culturelles ramollir, les plogues se multiplier », écrit-elle.

Nathalie consacre un chapitre, à la fin de son livre, à l’avenir de la presse écrite et en particulier à celui de La Presse. Je lui soumets qu’elle n’est peut-être pas la mieux placée pour aborder le sujet… « Je ne pouvais pas ne pas en parler, dit-elle. Je trouvais ça intéressant de me replonger là-dedans, surtout à un moment où ça ne va pas particulièrement bien pour le journalisme écrit. Je trouve que je suis nuancée. Je ne suis pas nécessairement élogieuse. Mais je reconnais que je n’ai pas de recul ! »

Une ancienne collègue de La Presse, Nicole Beauchamp, m’a un jour fait remarquer qu’il était inélégant de nommer une femme par son patronyme. On dira Foglia, mais pas Petrowski. Nathalie, que ses camarades de classe de deuxième année surnommaient Le Cuirassé Petrowski, n’est pas d’accord. « Je n’ai aucun problème avec ça. Je pense que Petrowski, c’est ma personnalité publique. Alors que Nathalie, c’est quelqu’un d’autre. Nathalie, ce sera pour un autre livre ! »

En attendant d’en savoir davantage sur Nathalie la femme, on peut découvrir le parcours de Petrowski la journaliste. La critique n’a jamais tué personne est un récit fascinant, pour quiconque s’intéresse au journalisme culturel, à l’histoire récente du journalisme québécois, ou tout simplement au personnage incontournable, haut en couleur et plus grand que nature qu’est Nathalie Petrowski.