Enfants, ils ont été envoyés dans des « centres d’accueil » qui s’apparentaient à des prisons. En 1975, une commission d’enquête avait condamné des pratiques de détention « inacceptables » qui risquaient de causer « des torts irréparables ». Aujourd’hui, ces enfants devenus grands réclament justice. Alors que la commission Laurent promet d’en finir avec les enfants « tablettés », retour sur une histoire d’horreur qui fait écho au présent.

Bienvenue en enfer

Il y a quelques mois, Gillian Cosgrove écoutait un film de Netflix sur sa tablette électronique lorsqu’elle a vu un message Facebook apparaître sur son écran.

« Êtes-vous la journaliste qui a gagné un prix du Gouverneur général pour avoir mis en lumière les sévices dans des centres de détention pour enfants du Québec ?

— Oui, c’est bien moi.

— Nous sommes les enfants. »

« Je suis tombée en bas de ma chaise ! », raconte l’ex-journaliste montréalaise de The Gazette qui est aujourd’hui à la semi-retraite et vit à Toronto.

L’enquête à laquelle son interlocutrice inconnue faisait référence remontait à 1975. Gillian Cosgrove, qui a aujourd’hui 67 ans, était à l’époque une journaliste débutante de 22 ans plutôt « naïve », de son propre aveu. Elle venait d’être embauchée à The Gazette. Elle avait été affectée à la couverture des affaires sociales au Québec. « Je n’y connaissais rien. Alors j’ai commencé à faire mes recherches. »

PHOTO FOURNIE PAR THE GAZETTE

La journaliste Gillian Cosgrove en 1975

La journaliste a demandé à des travailleurs sociaux quels étaient les problèmes les plus pressants dans leur domaine. L’un d’eux lui a répondu : « Le plus choquant au Québec, c’est qu’il existe encore des prisons pour enfants. »

Gillian Cosgrove était sceptique. Comment, dans le Québec moderne des années 70, une telle chose était-elle possible ? On n’est quand même pas au Moyen Âge !

« Tu ne me crois pas ? Va donc voir par toi-même ! », a rétorqué le travailleur social.

Gillian Cosgrove s’est rendue au centre Notre-Dame de Laval. Elle a frappé à la porte, s’est présentée.

« Je suis journaliste à The Gazette. Je veux voir ce qui se passe chez vous.

— Non, c’est interdit au public d’entrer.

— Mais pourquoi ? Ce sont des contribuables qui paient pour cet établissement. Je suis une représentante du public. Pourquoi ne puis-je pas voir ce qui se passe ici ?

— Non, c’est interdit. »

De retour dans la salle de rédaction après s’être fait claquer la porte au nez, la journaliste a discuté avec son rédacteur en chef. Elle avait en main une petite annonce que le travailleur social avait repérée dans La Presse. Une offre d’emploi du centre Notre-Dame de Laval qui était à la recherche d’éducateurs. « Peut-être que je peux essayer d’y être embauchée ? »

Son patron lui a demandé de tenter d’abord une deuxième fois d’obtenir une entrevue par les voies officielles. Ce qu’elle a fait. En vain. Devant la fin de non-recevoir du centre d’accueil, elle a soumis sa candidature, en utilisant son deuxième nom, Leigh, pour passer inaperçue. Deux semaines plus tard, elle était embauchée comme « éducatrice ».

La journaliste est encore hantée par les scènes d’horreur dont elle a été témoin durant les deux semaines passées dans ce « centre d’accueil ». « Comme le disent les filles qui y étaient, c’était un accueil en enfer. »

Le travailleur social n’exagérait pas. C’était véritablement une prison pour enfants.

C’était une expérience absolument choquante. On m’appelait “éducatrice”, mais en fait, j’étais comme une garde, à la seule différence que les gardes, qui étaient assez brutaux avec les enfants, avaient des menottes.

Gillian Cosgrove

Gillian Cosgrove a vu des filles envoyées en confinement solitaire sans que rien justifie pareil châtiment. « Elles étaient attachées à un matelas encrassé, avec des sangles en cuir sur les hanches et le haut de la poitrine. Elles étaient laissées là dans leur urine, leurs selles et parfois leur sang menstruel pendant plusieurs jours. »

La voix de la journaliste se brise en racontant la scène. « Lorsque j’ai vu le traitement qui leur était réservé, je voulais les serrer dans mes bras. Ces enfants étaient pour la plupart sous tutelle de la cour. Elles étaient là pour être protégées. Elles avaient des parents abusifs, venaient de foyers où elles avaient été maltraitées. Elles avaient fugué ou refusaient d’aller à l’école. Mais si vous êtes un bon professionnel, vous savez qu’un enfant qui fait une fugue ou manque l’école, c’est un appel à l’aide. »

Une de ses tâches était d’administrer des Valium aux jeunes, sans supervision médicale aucune. À plusieurs reprises, elle a été témoin de scènes de brutalité. Un soir, une adolescente a été menottée et envoyée en isolement parce qu’elle avait eu le malheur de rallumer la télé qu’un garde venait d’éteindre avant la fin d’une émission populaire. L’ado voulait voir la fin. Ça lui a valu deux jours de détention.

Gillian Cosgrove se souvient aussi d’une fille qui avait une mauvaise toux. « Comme elle toussait constamment, cela réveillait les autres. On l’a envoyée au trou parce qu’elle toussait ! Pour moi, c’était presque de la torture faite par l’État. Ces enfants étaient là pour être protégés parce qu’ils provenaient de foyer malheureux. Mais l’État les traitait encore plus cruellement. »

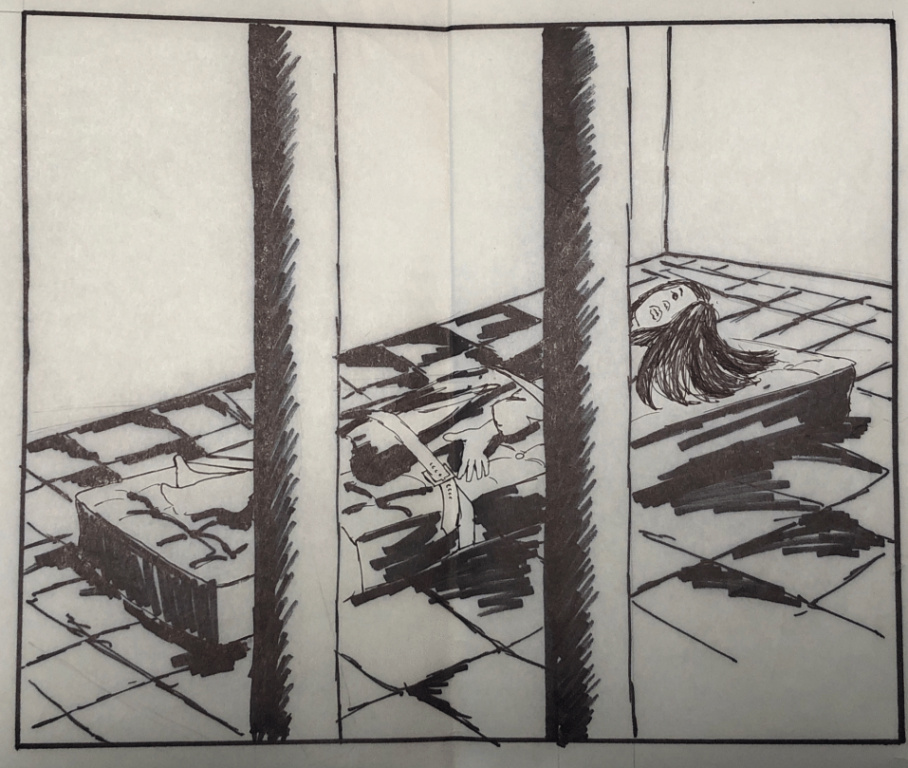

ILLUSTRATION FOURNIE PAR THE MONTREAL GAZETTE

Pour accompagner l’article de Gillian Cosgrove, The Gazette avait publié cette illustration représentant les conditions vécues par les filles en confinement.

Publiée les 2 et 3 janvier 1975 dans The Gazette, l’enquête de Gillian Cosgrove a suscité l’indignation générale. « Tout le monde disait : ça doit cesser ! »

Le ministre des Affaires sociales de l’époque, Claude Forget, a pris la chose très au sérieux en ordonnant immédiatement la tenue d’une commission d’enquête. « Il était tellement surpris, se rappelle Gillian Cosgrove. Il ne pouvait pas croire qu’une telle chose puisse exister. Il présumait que le Québec moderne ne pouvait pas traiter quiconque de la sorte. »

Aujourd’hui âgé de 83 ans, l’ex-ministre du cabinet de Robert Bourassa n’a rien oublié. « En effet, il y avait eu un grand scandale à cette époque-là. » Ministre depuis deux ans, il se rappelle avoir été ahuri par les révélations de The Gazette.

La commission Batshaw a été mise sur pied dans l’urgence. Durant un an, elle a fait le tour des établissements concernés, appelés à l’époque « centres d’accueil pour mésadaptés sociaux ». « Le travail a été fait de façon assez remarquable », se souvient l’ex-ministre Forget. Un rapport contenant 166 recommandations a été déposé. Entre-temps, Gillian Cosgrove a remporté le prestigieux prix Michener pour son enquête. Un prix, lancé en 1970 sous les auspices de feu Roland Michener, alors gouverneur général, qui est l’équivalent canadien du prix Pulitzer.

PHOTO FOURNIE PAR LA FONDATION DES PRIX MICHENER

Gillian Cosgrove a reçu le prix Michener le 6 octobre 1976 pour son enquête.

Gillian Cosgrove, qui en était la plus jeune lauréate, était bien sûr très fière. « Je pensais avoir accompli quelque chose de très concret, avoir contribué à changer les choses. J’ai tenu ensuite pour acquis que la Loi sur la protection de la jeunesse [adoptée en 1977] allait empêcher que ça se reproduise. »

Elle le pensait… Jusqu’à ce que, près d’un demi-siècle plus tard, ce message Facebook de victimes de ces centres de détention surgisse sur sa tablette comme un fantôme du passé pour lui faire découvrir une histoire beaucoup moins belle.

Lorsqu’elle a lu les mots « nous sommes les enfants », Gillian Cosgrove était bouleversée.

J’étais si émue que j’en ai presque pleuré. Je me suis ressaisie et j’ai dit : que voulez-vous dire par “nous sommes les enfants ?”

Gillian Cosgrove

Elle a alors découvert l’histoire d’horreur de plusieurs femmes, victimes des « centres d’accueil ». Elles s’étaient retrouvées sur Facebook et avaient créé un forum privé de discussion. L’une d’elles, Rita Correai, a dit à la journaliste : « Nous avons toutes eu des vies difficiles. Pendant des années, j’ai pensé à ce que vous avez fait, et je veux vous remercier. C’est rafraîchissant de savoir que quelqu’un se souciait de notre sort et que nous n’avons jamais été seules. » Gillian Cosgrove était très émue.

Ces femmes lui ont dit aussi : « Vous avez été notre voix. Nous voulons maintenant raconter notre histoire. »

Parmi ces victimes, Eleanor Lindsay, qui, le 2 octobre dernier, a brisé le silence en intentant une action collective contre l’État au nom de tous les enfants qui ont subi le même sort qu’elle dans l’un des 71 « centres d’accueil » québécois visés par la poursuite. Une somme de 500 000 $ par victime est réclamée en plus de dommages punitifs qui n’ont pas encore été déterminés. La procureure générale du Québec a indiqué le 16 octobre que le gouvernement entendait contester la demande. Le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, n’a pas souhaité commenter le dossier pour le moment.

Gillian Cosgrove a réalisé avec stupeur que rien n’avait malheureusement changé pour trop d’enfants, en dépit de l’enquête publique et de ses recommandations. Une fois l’attention médiatique et politique retombée, une fois les portes refermées, les sévices ont continué.

Eleanor, l’enfant martyre

PHOTO PETER POWER, LA PRESSE CANADIENNE

Eleanor Lindsay, qui a subi l’horreur des « centres d’accueil pour mésadaptés sociaux » au Québec, veut obtenir justice pour toutes les victimes qui y ont subi des « traitements cruels » par des établissements qui devaient les protéger.

De son enfance brisée au Québec, Eleanor Lindsay garde des souvenirs douloureux et de lourdes séquelles.

Longtemps, elle a pensé qu’elle était seule au monde. « Je présumais que c’était juste mon problème. C’était moi, l’alcoolique. C’était moi, la toxicomane… », me dit la femme de 59 ans, qui vit aujourd’hui à Hamilton, en Ontario.

En retrouvant des amies qui avaient vécu les mêmes expériences horribles qu’elle dans des « centres d’accueil » qui s’apparentaient à des prisons pour enfants, elle a réalisé qu’elle n’était pas seule. Son histoire était malheureusement celle de trop nombreux autres enfants martyrs que l’État n’a pas su protéger.

Née en Écosse, Eleanor Lindsay avait 7 ans lorsque sa famille s’est installée à Montréal. Elle avait 8 ans lorsque sa vie a basculé pour toujours. Agressée sexuellement par son père, elle a été placée sous la surveillance des services de protection de la jeunesse à l’âge de 12 ans, lit-on dans la poursuite déposée le 2 octobre. Mais au lieu d’être protégée, elle a vécu une deuxième histoire d’horreur qui la hante encore aujourd’hui.

« Eleanor Lindsay a enduré les traitements les plus cruels et débilitants par des institutions dont le rôle était de la protéger. Par conséquent, sa vie et celle d’autres enfants ont été pour toujours mutilées », souligne-t-on dans l’action collective contre l’État intentée au nom de tous les ex-pensionnaires de 71 ex-centres d’accueil québécois.

Dès son arrivée au centre Notre-Dame de Laval, Eleanor Lindsay a été envoyée durant trois jours dans une cellule de confinement solitaire au sous-sol de l’établissement. Une cellule d’isolement minuscule, avec un matelas et des sangles posés à même une dalle de ciment ainsi qu’une toilette. « Les gardes surveillaient Eleanor Lindsay lorsqu’elle allait aux toilettes », lit-on dans la poursuite.

Dans ce « trou », elle a été renvoyée de façon récurrente. C’était sa punition pour des « infractions » comme pleurer ou faire des cauchemars.

Eleanor Lindsay a eu un sursaut d’espoir lorsqu’elle a quitté le centre Notre-Dame de Laval pour être envoyée au centre d’accueil de Marian Hall, à Beaconsfield. Il y avait là une piscine et une salle de détente. Elle a malheureusement vite réalisé que ce « centre d’accueil », où elle est restée de l’âge de 13 à 16 ans, était comme une prison pour filles. On y trouvait des cellules d’isolement, semblables à celles du centre Notre-Dame de Laval. Elle se souvient y avoir été envoyée une fois parce qu’elle pleurait « trop », bouleversée par la mort d’une de ses amies. Cette fois-là, après avoir été libérée de sa cellule, Eleanor Lindsay a fait sa première tentative de suicide. Elle avait 15 ans.

Libérée de Marian Hall à l’âge de 16 ans, Eleanor Lindsay a eu une vie de misère, marquée par la honte, l’itinérance, la dépression grave, l’anxiété, des cauchemars et des crises de panique. Elle a tenté d’anesthésier sa douleur avec de l’alcool et des drogues. Elle a fait d’autres tentatives de suicide.

Elle a eu une vie horrible. Et malgré tout, c’est une battante, qui reste forte et courageuse.

Gillian Cosgrove, journaliste

Avec l’aide de Gillian Cosgrove et de Michelle Gagnon, productrice à la CBC, Eleanor Lindsay a décidé de parler publiquement pour la première fois des traumatismes qu’elle et d’autres enfants envoyés dans des centres d’accueil ont subis, en témoignant dans un reportage de Fifth Estate aux côtés d’autres victimes. Elle espère que l’action collective leur permette d’obtenir justice.

Lorsque Me Lev Alexeev, du cabinet d’avocats NOVAlex, a pris connaissance de l’histoire d’Eleanor Lindsay, il ne pouvait qu’être interpellé. « C’est une cause dans laquelle je crois. En lisant son histoire, j’étais horrifié. Je me disais : c’est épouvantable. Ce n’est pas possible que des adultes aient traité des enfants de la sorte. »

Eleanor Lindsay espère que sa sortie publique libère la parole d’autres victimes.

« Si moi et mes amies avons vécu ça, d’autres gens aussi. C’est le temps de nous lever et de demander : pourquoi avons-nous été traités ainsi ? Qui est responsable ? Qui doit offrir ses excuses ? Ce n’est pas juste mon histoire. Il y a des milliers de personnes comme moi. »

L’action collective fait état de pratiques « systémiques » qui auraient duré de nombreuses années. On estime que les victimes se comptent probablement par dizaines de milliers.

Malheureusement, encore aujourd’hui, l’histoire semble se répéter, comme en font foi les premiers témoignages entendus par la commission Laurent sur la protection de la jeunesse. De jeunes adultes ayant vécu en centre jeunesse ont fait état de recours à l’isolement abusif qui s’apparente à de la « torture », d’usage excessif de médicaments pour les garder dans le rang, d’agressions sexuelles dans leur famille d’accueil…

Eleanor Lindsay en est absolument bouleversée.

C’est dévastateur pour moi de savoir que même aujourd’hui, cela pourrait encore se produire dans une certaine mesure et que d’autres générations d’enfants seront comme nous et auront toutes sortes de problèmes dans leur vie, des problèmes relationnels, des problèmes de drogue… Dans quel but ?

Eleanor Lindsay

Eleanor Lindsay espère que la société saura tirer des leçons du passé. « Mon espoir premier est que les gens qui sont en mesure de faire des changements ouvrent les yeux. Qu’ils réalisent les effets à long terme de ce qu’ils font aux enfants qui grandissent avec des problèmes dans leurs relations interpersonnelles, des tendances suicidaires… » Trop nombreux sont ses compagnons d’infortune qui n’ont pas survécu.

Elle souhaite de tout cœur que son histoire ne donne pas lieu qu’à des émois éphémères. « Ce que j’aimerais, c’est que les gens écoutent vraiment et ne se contentent pas de dire : oui, c’est une tragédie et nous allons examiner cette tragédie. Cela fait des décennies et ça se passe encore… Comment est-ce possible ? »

5000

Nombre d’enfants par an dans des centres d’accueil pour « mésadaptés sociaux » à l’époque du rapport Batshaw

37 %

Proportion de filles parmi les enfants dans des centres d’accueil

(Source : rapport Batshaw, 1975)

Enfants « tablettés », leçons à tirer

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE

De 1973 à 1976, Claude Forget a été ministre des Affaires sociales dans le cabinet de Robert Bourassa.

« Jamais vous n’allez me faire tabletter les enfants du Québec. »

En entendant ce cri du cœur lancé par Régine Laurent, présidente de la commission d’enquête sur la DPJ, mise sur pied à la suite de la mort tragique d’une fillette martyre à Granby, je ne peux m’empêcher de penser au sort d’Eleanor Lindsay et à celui d’autres enfants martyrs « tablettés ». Leur histoire tragique devrait nous servir de leçon.

Voilà un cas où, selon les témoignages accablants recueillis, l’État a failli à son devoir de protection d’enfants vulnérables en dépit du fait qu’une enquête journalistique doublée d’une commission d’études semblable à la commission Laurent avaient sonné l’alarme et conduit à une réforme du système de protection de la jeunesse.

On pourrait être tenté d’en conclure que les commissions d’enquête ne servent à rien. J’en conclus plutôt que c’est un exercice qui, comme le ménage, est toujours à recommencer et qui doit être suivi de mécanismes de surveillance constants et rigoureux.

Faudrait-il une commission permanente sur la protection de la jeunesse pour s’assurer qu’aucune recommandation ne soit « tablettée » et qu’aucun enfant ne soit oublié ?

J’ai posé la question à l’ex-ministre des Affaires sociales Claude Forget, qui avait ordonné la tenue de la commission Batshaw à la suite de l’enquête de The Gazette en 1975. « Quand des normes de comportements sont édictées – que ce soit des comportements individuels, professionnels ou institutionnels –, une forme d’audit s’impose. Parce qu’évidemment, les bonnes intentions peuvent se dégrader dans la réalité. Il faut que des gens, qui ne sont pas eux-mêmes directement impliqués, suivent les choses de façon régulière. Comme on le fait pour la comptabilité financière, il faut que dans d’autres domaines, on se pose la question : est-ce qu’on est en déficit ou en surplus du point de vue de l’observance des règles ? »

Avec ses 166 recommandations, le rapport Batshaw, déposé en 1976, avait conduit à une restructuration majeure des services aux enfants et à la mise en place de la Loi sur la protection de la jeunesse (qui est entrée en vigueur en 1979). L’ex-ministre Forget, dont le mandat s’est terminé en novembre 1976, trouve évidemment « regrettable » que des pratiques aberrantes dénoncées par le rapport aient pu perdurer, en dépit des recommandations.

Les bonnes intentions ne sont pas toujours suivies de pratiques conformes. Soit parce qu’il y a manque de professionnalisme. Soit parce qu’il y a manque de volonté politique de s’assurer de leur observance pour une foule de raisons.

L’ex-ministre des Affaires sociales Claude Forget

On peut toujours essayer de corriger le passé, dit-il. En ce qui concerne l’action collective, ce sera aux tribunaux de trancher. Mais ce qui serait plus important encore, c’est d’en tirer des leçons afin d’améliorer la situation de ceux qui vivent la même expérience en ce moment. « Est-ce qu’il y a un droit à la compensation ? Peut-être. Dépendant de la gravité de la situation et de l’erreur. Mais si, vraiment, le système a failli dans son ensemble, ce n’est pas seulement les quelques victimes qu’on peut identifier aujourd’hui qu’il faut indemniser. Il faut faire quelque chose de beaucoup plus systématique. »

Quelque chose comme une commission permanente ? Peut-être, dit Claude Forget. Mais selon lui, il serait préférable, au lieu d’alourdir le système d’une nouvelle structure qui n’a pas l’autorité d’un ministère, que cette surveillance permanente soit faite par le Ministère lui-même, dont il faudrait revaloriser le rôle de « serviteur du peuple ». « La commission Laurent pourrait bien utiliser son rôle en examinant non seulement le fonctionnement des services, mais aussi celui du Ministère. Si le Ministère ne joue pas son rôle, à mon avis, il n’y a pas beaucoup d’espoir de résoudre ces problèmes dans la durée », dit l’ex-ministre, qui n’entend pas participer à la commission d’enquête sur la DPJ. Il m’a donné son avis sur le sujet uniquement parce que je le lui ai demandé. « J’ai décidé il y a longtemps de ne pas être la mouche du coche… »

Que faire pour améliorer le système de protection de la jeunesse ? Un des problèmes, selon Claude Forget, est que la Loi sur la protection de la jeunesse a pris une forme dépersonnalisée.

« Dans la version finale qui a été adoptée, il y a eu une certaine carence, en ce sens que la protection de la jeunesse a été conçue malheureusement comme une responsabilité un peu bureaucratique, plutôt que conçue comme un cadre qui aurait dû prévoir, à mon avis, la constitution d’un régime de responsabilité beaucoup plus personnalisé chez le personnel qui assumerait la responsabilité de la protection de la jeunesse. »

En d’autres mots, une personne qui faisait un signalement s’adressait à une structure bureaucratique avant de s’adresser à un travailleur social, par exemple, qui a un lien personnel avec l’enfant. « Ce qui veut dire que souvent, les dossiers tombaient dans les fentes du plancher, comme ça arrive souvent dans une bureaucratie. Ce que j’aurais voulu voir se créer à l’époque, c’était une responsabilité beaucoup plus directe. Un peu sur le modèle qu’on voyait traditionnellement dans le domaine médical. »

Alors que faire pour éviter que d’autres enfants soient « tablettés » ? Il faut miser sur une meilleure formation du personnel, un meilleur encadrement et des mécanismes de vérification constants, croit Claude Forget. « Si on laisse courir le système sans qu’il y ait une forme d’audit ou de vérification, on va voir se répéter ces déceptions éternellement. »