« Les Dragons ne crachent plus. »

En temps normal, cette mystérieuse dépêche attirerait l’attention de n’importe quel lecteur. Mais le 11 juin 1993, elle aurait difficilement pu passer davantage inaperçue à Montréal.

Ce vendredi-là s’amorçait le week-end du Grand Prix du Canada, dont Alain Prost, Ayrton Senna et Michael Schumacher étaient les têtes d’affiche. Et, accessoirement, le Canadien avait remporté la Coupe Stanley pour la 24e fois l’avant-veille.

Caché en page 25 du volumineux cahier des sports de La Presse, le court texte, malgré son titre rigolo, n’a donc pas fait de vagues – c’est probablement un euphémisme.

PHOTO ARCHIVES LA PRESSE

« Les Dragons ne crachent plus », pouvait-on lire en page 25 de La Presse, le 11 juin 1993.

Ceux qui ne crachaient plus, ce sont les Dragons de Montréal, une équipe professionnelle de basketball qui a existé pendant un peu plus d’un mois au printemps 1993. La formation n’a même pas terminé son unique saison dans la Ligue nationale de basketball (LNB), circuit canadien estival qui n’a pas connu beaucoup plus de succès.

Au bout du fil, François Tremblay n’a rien oublié de la courte mais intense aventure de l’équipe qu’il a fondée et dirigée. Même s’il dit garder de « bons souvenirs » de cette expérience qui a été pour lui « comme une université », il ne cache pas que c’est le fiasco financier qui s’en est suivi qui a laissé le plus de traces.

À l’époque, cet entrepreneur, alors âgé de seulement 27 ans, a directement contribué à mettre sur pied la LNB.

Tout a commencé par une petite annonce publiée dans La Presse. Ted Stepien, controversé ex-propriétaire des Cavaliers de Cleveland, dans la NBA, tentait d’implanter une ligue au Canada et cherchait des groupes intéressés à investir dans des franchises.

Pendant une rencontre à Toronto avec d’autres personnes intriguées par cette ligue, Tremblay a constaté que ses collègues issus d’autres marchés étaient sur la même longueur d’onde que lui : le modèle proposé par Stepien ne tenait pas la route.

Les gens d’affaires sur place et le Québécois créeront donc, de manière indépendante, la LNB, dont les six équipes seraient initialement établies à Montréal, à Winnipeg, à Saskatoon, à Hamilton, à Halifax et au Cap Breton.

Succès

PHOTO ARCHIVES LA PRESSE

« Du basketball à Montréal au printemps », titrait La Presse le 9 novembre 1992.

« Du basketball à Montréal au printemps », titrait La Presse le 9 novembre 1992. En première page, rien de moins.

« Ç’a donné un élan au projet », se rappelle François Tremblay.

« On a profité d’une bonne couverture médiatique parce qu’on proposait quelque chose de différent, poursuit-il. On a même dévoilé le maillot à l’émission de Sonia Benezra », dont le talk-show à TQS était largement regardé à l’époque.

La rencontre inaugurale, disputée le 7 mai 1993 à l’Auditorium de Verdun contre les Windjammers d’Halifax, a attiré 4000 spectateurs, charmés entre autres par l’ambiance festive calquée sur les matchs de la NBA. Leur enthousiasme était en outre stimulé par « une formation étonnamment talentueuse », rappelle le journaliste Brian I. Daly dans son livre Canada’s Other Game, qui retrace l’histoire du basketball au pays.

PHOTO LUC-SIMON PERREAULT, ARCHIVES LA PRESSE

Rencontre inaugurale des Dragons, disputée le 7 mai 1993 à l’Auditorium de Verdun

Les Dragons avaient en effet recruté Alfredrick Hughes et Corey Gaines, qui avaient goûté à la NBA, George Ackles et Reggie Cross, ex-stars de la NCAA, ainsi que les fiertés locales Dwight Walton et Wayne Yearwood, deux Montréalais qui jouaient alors avec l’équipe nationale – ils ont notamment représenté le Canada aux Jeux olympiques de Séoul en 1988.

« Pour des gars originaires de Montréal, d’avoir enfin la chance de jouer devant notre famille et nos amis, c’était incroyable », se rappelle Walton, aujourd’hui entraîneur adjoint de l’équipe masculine des Stingers de l’Université Concordia.

« C’était ni plus ni moins qu’un rêve qui se réalisait pour moi, de faire partie d’une équipe professionnelle dans ma propre ville », ajoute Yearwood, désormais entraîneur-chef de la formation masculine de basketball du collège Dawson.

Le calibre de jeu était bon, car plusieurs gars frappaient à la porte de la NBA. On avait du plaisir, c’était une bonne initiative, on avait des bons joueurs… C’est juste dommage que ça n’ait pu continuer.

Dwight Walton

« On a manqué de temps », confirme François Tremblay.

De fait, les difficultés n’ont pas tardé à apparaître. Et à s’accumuler.

Déboires

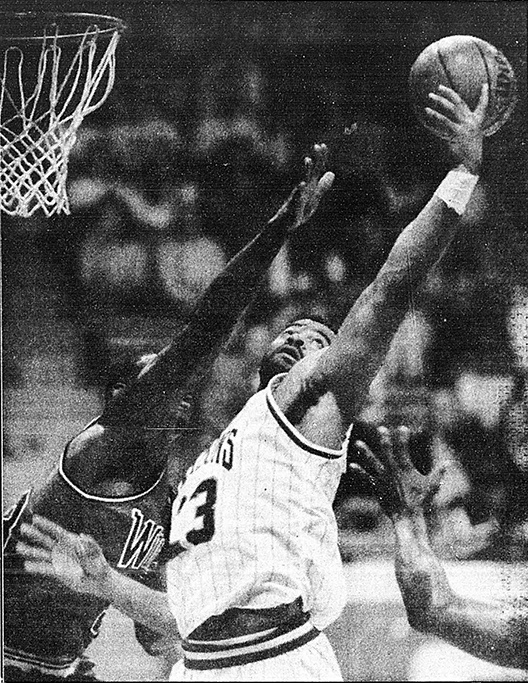

PHOTO DENIS COURVILLE, ARCHIVES LA PRESSE

La vedette des Dragons Roy Marble (21) a fait voir son talent face aux Slam de Saskatoon, vaincus 96-88 devant une foule très clairsemée à l’Auditorium de Verdun, le 28 mai 1993.

La principale tête de basketball de l’organisation était l’entraîneur-chef Eric Dennis. Tremblay, qui occupait les rôles de président et de directeur général, avoue qu’il n’a jamais été lui-même un « passionné » de ce sport.

Sur le terrain, Eric Dennis était toutefois loin de faire l’unanimité. L’équipe a connu des ratés aux blocs de départ avec une seule victoire en cinq matchs, et l’Américain a été aussitôt remercié. Ses problèmes de communication étaient, semble-t-il, critiques. On lui reprochait notamment d’avoir cloué au banc des joueurs-clés sans raison apparente.

L’entraîneur adjoint Otis Hailey a alors été promu, mais on l’a remplacé à peine une semaine plus tard par Mike Riley. Celui-ci est devenu, mine de rien, le troisième pilote de l’histoire d’une équipe qui n’avait disputé que huit rencontres.

Les problèmes étaient toutefois encore plus lourds sur le plan financier.

Tout le monde a sauté dans la piscine sans savoir nager. Les investisseurs n’ont pas envisagé à quel point ça coûtait cher d’opérer une équipe. Ne serait-ce que pour loger tous les joueurs et les entraîneurs américains, ça entraînait des coûts énormes.

Wayne Yearwood

BERNARD BRAULT, LA PRESSE

Eric Dennis dirigera les Dragons de Montréal de la Ligue nationale de basketball.

« C’était nouveau pour tout le monde », ajoute-t-il, refusant de ce fait de blâmer la direction de l’équipe pour ses déboires financiers. Au contraire, dit-il, « François Tremblay s’est levé », et si les choses ne se sont pas passées comme prévu, « ce n’est pas faute d’avoir essayé ».

N’empêche, l’engouement des premiers jours s’est rapidement dégonflé et, forcément, les assistances aussi. Amputés des revenus nécessaires au bon fonctionnement de l’organisation, les Dragons ont donc été plongés dans l’instabilité.

« Sans stabilité financière, c’est pratiquement impossible de gérer une équipe de la manière dont on voudrait, analyse Dwight Walton. Personne ne savait s’il aurait encore un emploi le lendemain matin ou s’il serait payé. Inévitablement, ces incertitudes se sont traduites sur le terrain. »

Walton n’a pas attendu que le bateau coule. Après moins d’une dizaine de matchs, il a plié bagage pour rejoindre l’équipe nationale, centralisée à Toronto.

À Montréal, l’hémorragie ne pouvait plus être jugulée. Même si, sur le plan sportif, l’équipe semblait trouver le droit chemin, « on a manqué de fonds », résume sans détour François Tremblay. Des pourparlers ont eu lieu avec un groupe d’investisseurs pour une tentative de relance, mais celle-ci n’est jamais venue.

C’est ainsi qu’après 17 matchs, la direction des Dragons a mis la clé sous la porte et déclaré faillite. « On parlait des problèmes de l’équipe chaque jour dans le journal ou aux nouvelles, alors on ne pouvait pas ne pas savoir ce qui s’en venait », raconte Wayne Yearwood.

La LNB en entier a subi le même sort dès la saison suivante.

Épilogue

Chez les Dragons, « on a fait ce qu’on a pu avec ce qu’on avait, on s’est bien amusés le temps que ça a duré », souligne Wayne Yearwood, qui a plus tard roulé sa bosse comme basketteur professionnel de l’autre côté de l’Atlantique – en Allemagne, en Grèce et à Chypre, notamment.

Dwight Walton a lui aussi joué une dizaine d’années en Europe et en Israël. Alors qu’il voyait la fin de sa carrière arriver, il est rentré à Montréal et a tenté sa chance avec le Matrix puis le Sasquatch, deux équipes semi-professionnelles qui ont connu une courte vie au milieu des années 2000. Chaque fois, il a revu le spectacle auquel il avait déjà assisté chez les Dragons.

« J’ai perdu le compte du nombre d’équipes qui se sont essayées ici, dit-il. Ça commence toujours bien, mais elles ne sont jamais capables de mener le projet à terme, en raison d’un manque de promotion, de partisans et, ultimement, de financement. »

« Pour réussir à Montréal, il faut gagner », tranche François Tremblay. La métropole, selon lui, est davantage attachée aux évènements sportifs – le Grand Prix, la Coupe Rogers… – qu’à ses équipes, à l’exception du Canadien.

Dans cette optique, la pente était donc abrupte pour les Dragons, qui disputaient deux ou trois rencontres par semaine, à plus forte raison au moment exact où le Tricolore est allé, pour la dernière fois, jusqu’au bout en séries éliminatoires.

« Les soirs où le Canadien jouait, les gens restaient à la maison pour regarder le match. Mais nous, nos coûts fixes, ils étaient encore là », dit-il. N’empêche, « l’ambiance était électrisante », et les partisans, fidèles.

LUC SIMON PERREAULT

Reggie Cross, des Dragons, ne dédaigne pas le jeu rude. Sur ce jeu, James Scott n’a pu que lui envier le ballon.

« Il y a quelques années, je suis allé au Centre Bell et j’ai vu quelqu’un porter une casquette des Dragons. Je dois avouer que ça m’a fait un petit quelque chose. »

Cette épreuve a été « très dure », mais elle a aussi constitué « toute une expérience » dont François Tremblay dit avoir énormément appris. Il a par la suite passé une vingtaine d’années dans le milieu de la finance et il dirige aujourd’hui Dirty Devil Vodka, un fabricant de spiritueux qu’il a fondé et qui distribue ses produits au Québec, en Ontario et bientôt aux États-Unis.

Pour démarrer une entreprise, sportive ou autre, « ça prend du cran et du courage, et un peu de naïveté », rappelle-t-il. « Mais il faut se lancer ! »

En espérant, par contre, que l’aventure dure plus que 17 matchs.