Imaginez que, dans un avenir plus ou moins rapproché, deux Québécois infectés par la COVID-19 se retrouvent à l’hôpital. Ils sont mal en point. Le virus qui s’accroche à leurs poumons leur coupe le souffle. Pour survivre, ils ont besoin d’être branchés au respirateur artificiel de toute urgence.

Mais voilà, l’hôpital est bondé. Il ne reste plus qu’un respirateur. Le médecin doit décider s’il l’attribuera au père de famille de 32 ans, par ailleurs en forme, ou à un grand-papa de 82 ans qui souffre d’une maladie pulmonaire chronique.

Le choix est facile, dites-vous ?

Et si le patient sacrifié était votre père ?

Et si c’était vous ?

On me taxera d’alarmisme, mais si nous n’acceptons pas, tous, collectivement, de modifier nos habitudes dès maintenant, c’est le genre de choix déchirant qui risque bientôt de se poser dans les hôpitaux du Québec.

Le genre de choix qui se pose déjà, ailleurs. En Italie, par exemple, où un médecin a publié un cri du cœur devenu viral – sans mauvais jeu de mots – sur Facebook.

« Un tsunami nous a submergés », a écrit le Dr Daniele Macchini, le 6 mars, à propos des malades qui affluent dans son hôpital de Bergame, dans le nord-est de l’Italie.

« Pendant que, sur les réseaux sociaux, des gens se vantent encore de ne pas avoir peur, ignorent les directives et se plaignent du fait que leur routine est temporairement interrompue, un désastre épidémiologique a lieu », a dénoncé le médecin à bout de souffle.

La zone rouge italienne risque maintenant de s’étendre à toute l’Europe. La chancelière Angela Merkel a révélé mercredi que les deux tiers des Allemands pourraient être infectés par le coronavirus. Au Canada, la ministre fédérale de la Santé a dit s’attendre à ce que de 30 % à 70 % de la population soit atteinte.

Bref, c’est sérieux. Et c’est à nos portes.

Avec neuf cas détectés au Québec, la question n’est plus de savoir si l’épidémie nous frappera, mais à quel point elle fera mal. Et, surtout, à quelle vitesse.

***

Plus les cas de COVID-19 se multiplieront rapidement, plus les hôpitaux seront débordés, plus l’épidémie sera difficile à maîtriser.

Et plus il y aura de morts, préviennent les épidémiologistes.

Pour éviter cela, disent-ils encore, il faut absolument « aplanir la courbe ».

Mais de quoi s’agit-il, au juste ?

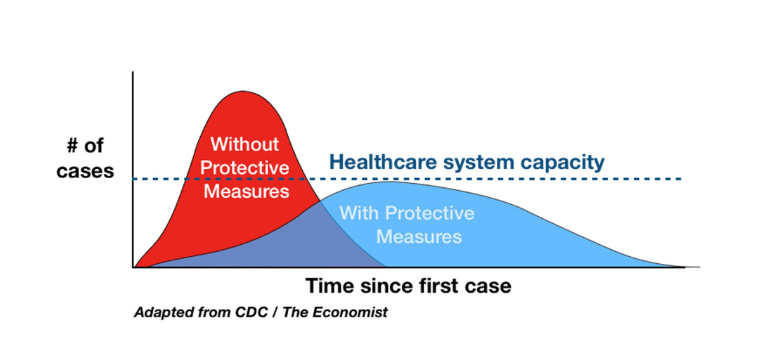

Pour comprendre, regardez le graphique ci-bas, tiré du magazine The Economist. Ces jours-ci, il circule abondamment dans les réseaux sociaux. Viral, lui aussi.

CAPTURE D'ÉCRAN

On y voit deux courbes épidémiques. La première, c’est l’Everest ; elle montre une explosion soudaine des cas de COVID-19. La seconde, c’est le mont Royal ; elle illustre une infection beaucoup plus graduelle.

Cette deuxième courbe montre autant de cas d’infection que la première, mais étalés sur une période plus longue. Cela permet de ne pas surcharger le système de santé au-delà de ses capacités.

C’est ce que veulent les experts. Aplanir la courbe. Pour offrir des respirateurs et des lits d’hôpitaux à tous ceux qui en ont besoin.

Pour ne pas avoir à choisir entre un père de 32 ans et un grand-père de 82 ans.

***

C’est bien joli tout cela, mais comment s’y prend-on, exactement, pour aplanir une courbe ?

C’est ici que tout le monde a un rôle à jouer. Malgré le petit nombre de cas détectés jusqu’ici, ce n’est surtout pas le moment d’être complaisant. Au contraire, c’est maintenant qu’il faut agir. Après, il sera trop tard.

Chaque jour compte. Plus tôt on freinera la chaîne de transmission du virus, plus on limitera sa croissance exponentielle. Plus on s’éloignera du mont Everest pour se rapprocher du mont Royal.

Pour cela, il faut empêcher les personnes infectées d’entrer en contact avec les autres. Ça peut vouloir dire éviter les foules, voire les transports publics ; renoncer à un concert ou à une sortie au cinéma ; travailler à la maison ou se mettre volontairement en quarantaine.

S’isoler, quoi.

Ça peut sembler contre-intuitif. En temps de crise, les gens ont plutôt tendance à se serrer les coudes. À se tendre la main. Cette fois, pourtant, on nous demande de minimiser les contacts au maximum. Et sans tarder.

Parce qu’une fois que son passage sera détecté chez un malade, le coronavirus sera déjà loin – à poursuivre, furtivement, son œuvre de contamination.

***

Il faudra bien, aussi, arrêter de dire que la COVID-19, ce n’est pas pire qu’une bonne vieille grippe.

Ce n’est pas pire… mais ça pourrait le devenir.

Hier soir, Donald Trump a enfin eu l’air de prendre toute la mesure de la crise.

Mais il y a quelques jours encore, le président faisait tout pour la minimiser. La grippe a tué 37 000 Américains l’an dernier, mais le cours normal des choses n’a pas été chambardé pour autant, a-t-il tweeté. « En ce moment, il y a 546 cas confirmés de coronavirus, avec 22 morts. Pensez à cela ! »

Bien sûr, la grippe saisonnière tue davantage, aux États-Unis comme au Québec (300 morts par année, en moyenne). Pour le moment.

Mais le taux de mortalité du coronavirus se situe, selon différentes estimations, entre 1 % et 3,4 %… contre environ 0,1 % pour la grippe.

Comme l’a prouvé Trump, on peut faire dire à peu près n’importe quoi aux chiffres.

Un esprit particulièrement anxieux pourrait même imaginer que, si 60 % des 8,4 millions de Québécois finissaient par être infectés, et que, disons, 2 % en mouraient, le coronavirus ferait 100 000 victimes dans la province.

Peut-être pas vous. Mais votre voisin, votre oncle, votre grand-mère. Comme à l’époque de la grippe espagnole de 1918, tout le monde connaîtrait au moins une victime, ou plusieurs.

Bien sûr, ce scénario catastrophe n’aura pas lieu si chacun suit scrupuleusement les directives émises par la santé publique. On accusera alors les autorités d’avoir cédé à la panique. On traitera les médias de terribles alarmistes.

Sincèrement, je suis capable de vivre avec ça. Je préfère encore être accusée de crier au loup que de raconter que tout va très bien, madame la marquise, qu’il n’y a pas à s’exciter pour un petit virus de rien du tout.

Ce n’est pas vrai.