Des centaines de Québécois attendent toujours de savoir s’ils ont contracté la COVID-19. Pourquoi obtenir un diagnostic est-il si long ? Comment détecte-t-on le virus ? Le Québec aurait-il pu mieux se préparer ? Le point.

Un diagnostic long et complexe

On ne diagnostique pas la COVID-19 en un coup d’œil. Avant de savoir si un patient est infecté, une longue série d’étapes doit être effectuée. Cela explique, en partie du moins, l’attente que vivent des centaines de Québécois actuellement.

Prélèvement

Un échantillon de cellules est prélevé dans le haut des voies respiratoires du patient à l’aide d’un écouvillon, cette espèce de long coton-tige qu’on insère dans le nez. Cette première étape de la chaîne est cruciale. Si la manœuvre est mal faite, qu’on ne pousse pas l’écouvillon assez loin ou qu’on ne frotte pas suffisamment, on ne récoltera pas assez de virus et il sera impossible de le détecter en laboratoire.

Transport

PHOTO JOHN MINCHILLO, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

L’échantillon prélevé doit être apporté dans un centre d’analyse — le Québec en compte 9 actuellement, un nombre qui devrait bientôt passer à 15.

L’échantillon prélevé doit ensuite être apporté dans un centre d’analyse — le Québec en compte 9 actuellement, un nombre qui devrait bientôt passer à 15. Le transport ne doit pas durer plus de 72 heures et l’échantillon doit être conservé à 4 degrés Celsius ou moins pendant l’opération. Sinon, il risque de se dégrader et de conduire à un test négatif, même si l’individu est infecté. « Ces étapes sont cruciales, c’est pourquoi on donne des consignes très claires aux centres de prélèvement pour s’assurer qu’on n’ait pas de faux négatifs », dit Michel Roger, directeur du Laboratoire de santé publique du Québec. Ce dernier assure que les échantillons sont bien prélevés et bien transportés au Québec. « Ceux qu’on analyse, c’est pratiquement toujours bien préservé », dit-il.

Extraction

Au laboratoire, la première étape est d’extraire ce qu’on appelle les « acides nucléiques » du virus, c’est-à-dire son ARN et son ADN. Et c’est là que ça bloque. « Le problème qu’on a actuellement, c’est que l’étape d’extraction est un peu le goulot d’étranglement. Les machines qu’on a ne peuvent pas faire de gros volumes, alors ça ralentit un peu notre processus », dit Michel Roger. Le directeur précise que cette étape dure entre 45 minutes et une heure et demie, et qu’une machine ne peut traiter que de 24 à 48 échantillons à la fois. Le ministère de la Santé et des Services sociaux n’a pas été en mesure de fournir une estimation du nombre d’extracteurs actuellement disponibles au Québec pour cette opération, mais affirme que celui-ci est en « évolution rapide ».

Transformation

Le test utilisé au Québec s’appelle RT-PCR, ou réaction polymérisation en chaîne par transcriptase inverse. Le SARS-CoV-2 qui cause la COVID-19 est un virus à ARN, et il faut d’abord transformer cet ARN en ADN. Cette étape nécessite des amorces bien spécifiques qui vont déclencher la transformation.

Amplification

L’étape suivante est d’amplifier l’ADN obtenu de la transformation afin d’être en mesure de le détecter. Cette étape se fait à l’aide de machines dont la capacité est plus élevée que celle des machines d’extraction.

Vérification

Afin de s’assurer de la validité des tests, les laboratoires placent, avec l’échantillon du patient, un échantillon qu’on sait positif (appelé « témoin positif ») afin de s’assurer que le travail a été bien fait. Michel Roger souligne que de nombreuses étapes logistiques doivent aussi être suivies pour s’assurer « qu’on donne le bon résultat au bon patient » et que les résultats sont transmis au Dossier santé Québec, aux autorités de santé publique et à la clinique qui a demandé le test.

Combien de cas échappés ?

L’ARN du virus est fragile et des erreurs dans les étapes de prélèvement, de transport et d’analyse au laboratoire peuvent conduire à un résultat négatif alors que le patient est, en réalité, infecté (ce qu’on appelle un faux négatif). Combien de cas échappent ainsi aux autorités ? Michel Roger, directeur du Laboratoire de santé publique du Québec, avoue l’ignorer. Selon lui, les cas de faux positifs (quand on annonce à quelqu’un qu’il est infecté alors qu’il ne l’est pas en réalité) sont pratiquement inexistants, puisqu’il a été démontré que le test est spécifique et ne détecte pas d’autres coronavirus que le SARS-CoV-2.

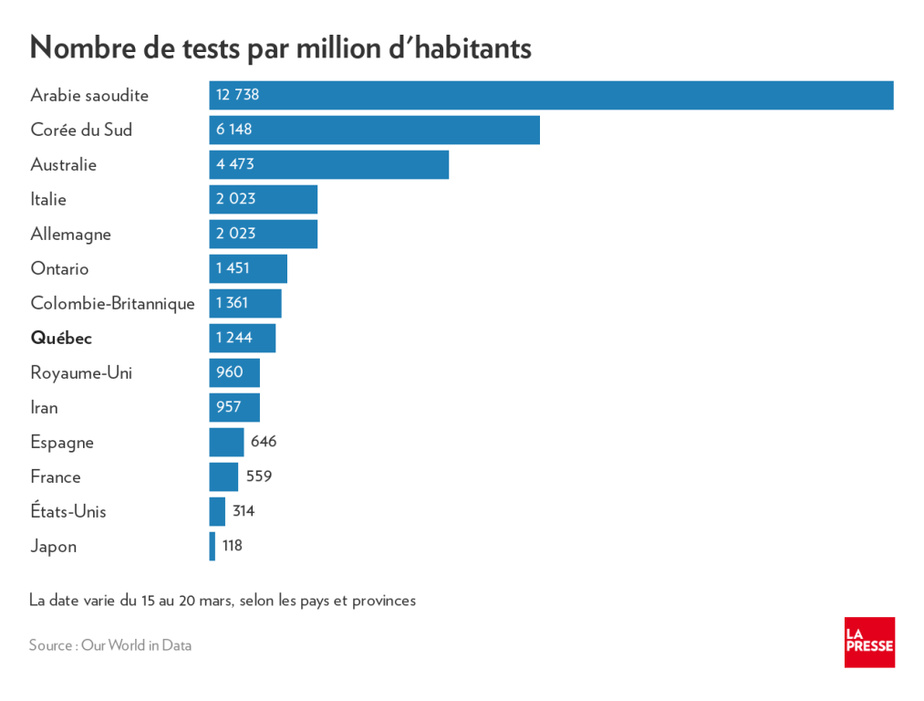

13 215

C’est le nombre de Québécois qui ont reçu le résultat d’un test diagnostique au Québec. Michel Roger, directeur du Laboratoire de santé publique du Québec, affirme que cela fait du Québec un « premier de classe » sur la scène internationale. Dans les faits, certains pays comme l’Arabie saoudite, la Corée du Sud ou l’Australie ont testé une proportion beaucoup plus importante de leurs citoyens qu’ici. Notons toutefois que tous les pays qui figurent au tableau suivant n’en sont pas tous au même stade de l’épidémie.

INFOGRAPHIE LA PRESSE

Légende

Faut-il tester plus ?

« Testez, testez, testez. » C’est le message lancé par l’Organisation mondiale de la santé — une stratégie toutefois critiquée. En Suède et en Finlande, notamment, les autorités limitent les tests aux travailleurs de la santé et aux gens qui sont très malades au fur et à mesure que l’épidémie progresse. L’argument avancé : quand la transmission communautaire est bien installée, il devient vain d’essayer de suivre les chaînes de transmission. On plaide aussi que les tests à grande échelle exposent les travailleurs de la santé et monopolisent des ressources qui pourraient être redirigées vers les soins.

Mathieu Maheu-Giroux, épidémiologiste à l’Université McGill, estime toutefois que Québec doit mettre la pédale au fond sur les tests diagnostiques.

« Oui, il faut accélérer la cadence. Avec plus de tests, on peut mieux apprécier l’évolution de l’épidémie et mettre en place les interventions nécessaires. À l’heure actuelle, notre meilleur espoir pour que les mesures de distanciation sociale soient relaxées un peu, c’est de mettre à l’échelle les activités de dépistage de la COVID-19, de rechercher proactivement les contacts des personnes infectées pour les dépister et d’isoler les cas positifs », dit-il, soulignant que la Corée du Sud avait réussi à maîtriser son épidémie en partie grâce aux tests massifs.

« L’idéal serait de tester le maximum de personnes, même celles sans symptômes, croit aussi l’épidémiologiste Nimâ Machouf. Mais pour cela, il faut que le système de santé soit en mesure de l’orchestrer. Il y a eu un énorme renforcement de l’opération labo, mais ça nous prend encore plus de ressources. Ce n’est pas de l’armée ou de la police qu’on a besoin comme renfort, c’est du matériel de laboratoire et du personnel de santé. »

Les laboratoires vétérinaires mis à profit ?

Daniel Martineau, professeur retraité au département de pathologie et de microbiologie à la faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal, suggère de mettre les laboratoires de santé animale à profit pour tester la COVID-19. En France, un appel a été lancé aux vétérinaires pour fournir des respirateurs et des concentrateurs d’oxygène aux hôpitaux.

Caroline Kilsdonk, présidente de l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec, n’est pas en mesure de dire quels équipements sont disponibles chez ses membres, mais assure que les vétérinaires répondront présents si on le leur demande. « Si un besoin se fait sentir, c’est sûr que la profession va se montrer ouverte à partager les ressources humaines et matérielles pour l’enjeu de santé publique actuel », dit-elle, soulignant toutefois qu’il faudra garder un minimum de capacité pour continuer les tests sur les animaux d’élevage, qui assurent la sécurité de notre approvisionnement alimentaire.

Un nouveau test rapide

Notons que samedi, l’entreprise américaine Cepheid a fait approuver par la FDA américaine un nouveau test portatif pour la COVID-19 capable de fournir un diagnostic en moins d’une heure.