Comme des Formule 1

Ce sont les voitures les plus rapides au monde… sur de belles pistes bien asphaltées. Et même dans ces conditions, franchir les 305 kilomètres d’une épreuve est parfois trop leur demander, parce chacune de leurs composantes est optimisée pour la performance, au détriment de la robustesse.

Le modèle de plusieurs entreprises a évolué de façon similaire à la Formule 1 au cours des dernières années, observe David Stréliski, fondateur de Streliski Risk Consulting et professeur de gestion des risques à HEC Montréal. Tant et si bien que la crise provoquée par la pandémie a provoqué un carambolage et forcé les gouvernements à lancer d’immenses opérations de sauvetage.

« Dans les années 1970, c’était un sport où les pilotes étaient des dieux, les voitures étaient très semblables et tout reposait sur la capacité du pilote », dit-il.

Dans la F1 comme dans la gestion, on a depuis développé toute une série de systèmes pour améliorer la performance. En affaires, cela s’est manifesté par des transferts de production en Asie, le recours à des fournisseurs uniques, l’ingénierie financière, etc.

« Plus on avance dans une économie où tout est optimisé ainsi, plus ça amène qu’une situation bête qui se serait réglée en quelques minutes auparavant crée un gros problème », note M. Stréliski.

Le strict minimum

« Fonctionner avec un niveau de capital juste suffisant, avec des liquidités juste suffisantes, c’est évident que ça permet de retourner plus d’argent aux actionnaires, constate pour sa part Michel Magnan, professeur de comptabilité à Concordia et titulaire de la Chaire Stephen Jarislowsky en gouvernance.

« Et ça permet d’avoir de meilleurs rendements. Cependant, vous êtes plus à risque s’il y a un choc non prévu qui arrive.

De la même manière, avoir un seul fournisseur, ne maintenir qu’un seul réseau de distribution, ne pas tenir de stocks et fonctionner avec la main-d’œuvre optimale, ça va faire en sorte que vous serez très productifs. Mais aussitôt qu’il y a la moindre anicroche, vous êtes cuit.

Michel Magnan

« Est-ce qu’on est allés trop loin ? Il n’y a pas de réponse unique. Si vous parlez aux consommateurs, je pense qu’ils vont vous dire que des coûts plus bas, ils apprécient. Les investisseurs aussi. Cependant, il y a un risque à faire ça pour une entreprise, et même pour une société dans son ensemble. Si tu fonctionnes au niveau optimal, aussitôt que tu frappes un caillou sur la route, tu vas déraper. »

Coffres vides

Nombre d’entreprises, parfois même très grandes, sont entrées dans la crise avec des coffres dégarnis. Plutôt que de dormir dans un compte de banque, où elles auraient pu être utilisées pour payer le loyer, la dette et d’autres frais fixes quand la pandémie est arrivée, leurs liquidités avaient été versées aux actionnaires, sous forme de dividendes ou de controversés rachats d’actions.

« Des liquidités, ça ne rapporte rien », rappelle M. Magnan.

Alors qu’on s’efforce de demander aux individus d’accumuler un fonds de réserve qui couvrirait au moins trois mois de leurs dépenses en cas de perte d’emploi, certaines entreprises n’ont pas cette discipline.

« Même pour les individus, ça ne fonctionne pas, prévient David Stréliski. Les entreprises sont dans un cadre de compétition extrême et généralisé. Elles sont dans une course et elles doivent toujours être au maximum de ce qu’on leur permet d’optimiser, sinon elles vont perdre. »

« Si tu es trop robuste et que tes concurrents ne le sont pas, ils vont peut-être pouvoir vendre leurs produits à meilleur prix à court terme, met en garde M. Magnan. Oui, ils vont peut-être se faire planter à la prochaine crise, mais vas-tu être encore en affaires rendu à la prochaine crise ? C’est une question d’équilibre. »

Au Canada, Air Canada était possiblement l’une des entreprises qui ont le mieux trouvé cet équilibre. Elle s’était créé une bonne réserve de liquidités et avait maintenu un endettement relativement peu élevé, ce qui lui a permis jusqu’ici de franchir plusieurs mois de crise profonde, où ses revenus ont fondu de 90 %, sans aide gouvernementale spécifique, contrairement à ses concurrentes internationales.

L’été dernier, interrogé par un analyste financier à savoir si sa tolérance au risque allait être modifiée après la pandémie, son chef de la direction financière, Michael Rousseau, avait rappelé à la fois que la pandémie était un cas extrême et que son entreprise dépendait de ses concurrentes.

« C’est difficile de gérer en fonction des extrêmes. On essaie plutôt de gérer en fonction d’un profil de risque. J’espère que toute l’industrie va opter pour une approche plus conservatrice. Ce serait bon pour toute l’industrie. »

Des montagnes de dettes

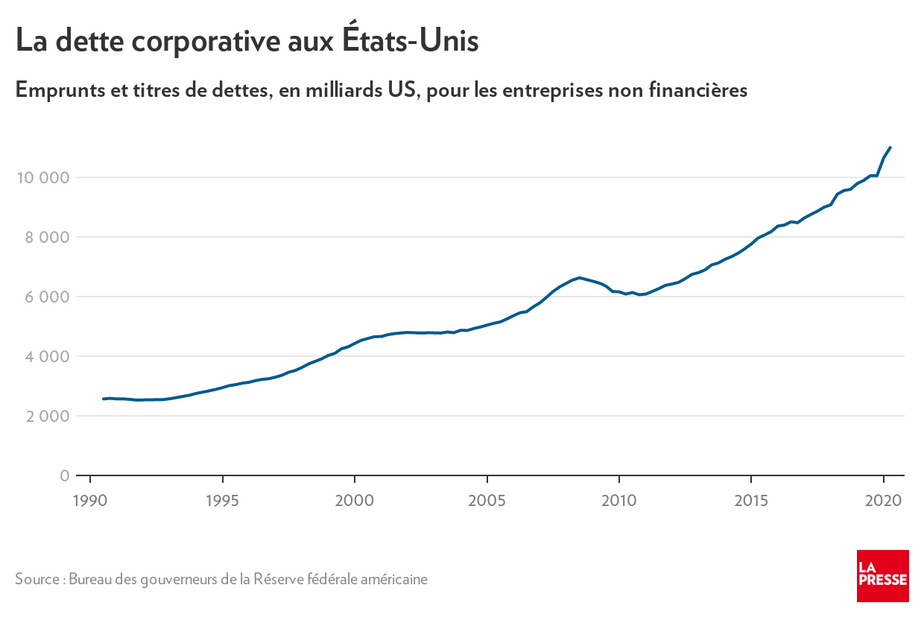

Attirées par des taux d’intérêt au plancher, les entreprises se sont massivement endettées au cours de la dernière décennie. En 10 ans, la valeur totale des titres de dette et des emprunts des entreprises américaines, en excluant les banques, a progressé de 80 %, pour atteindre près de 11 000 milliards de dollars américains.

L’un des exemples les plus frappants est celui du géant américain de la location de voitures Hertz, qui a déclaré faillite en mai. « Après 15 ans d’ingénierie financière agressive, il devait 12 400 $ pour chacune de ses voitures valant 10 000 $ », résumait en juillet dernier le Financial Times.

« Le problème n’est pas que les entreprises ont emprunté pour investir », note Pierre Lortie, conseiller d’affaires au cabinet Dentons et ancien haut dirigeant de Bombardier qui s’est beaucoup penché sur les problèmes liés à l’endettement des entreprises. « C’est qu’elles ont emprunté pour racheter leurs actions. C’est un coup double. Si ton financement était partagé en parts égales entre la dette et le capital et que tu empruntes pour racheter la moitié de tes actions, tu es rendu à 75-25 et tu n’as rien fait de plus. »

La tentation des rachats d’action était trop forte pour des gestionnaires dont une large part de la rémunération repose sur des options dont la valeur dépend de la performance du titre de l’entreprise.

La pression des gestionnaires de fonds et des investisseurs pour obtenir des rendements à court terme est lourde, rappelle Brian Gallant, président du Centre canadien pour la mission de l’entreprise et ancien premier ministre du Nouveau-Brunswick.

« Les présidents sont là pour une courte durée. Comme ancien premier ministre, je comprends ça très bien. On sent le besoin de faire quelque chose rapidement. »

« Avant de voir l’impact sur le prix de l’action d’un nouvel investissement, il faut que ça commence à produire des résultats, c’est long, ajoute M. Lortie. Si tu fais juste racheter tes actions, le prix de l’action remonte, donc tu es content parce que tes options valent quelque chose, les gestionnaires de fonds communs sont bien contents parce que le rendement est là, mais tu n’as rien fait de plus. »

« Ce sont des entreprises qui visent uniquement à aider leurs actionnaires, qui ne se préoccupent pas de leur impact sur l’économie réelle », déplore pour sa part M. Stréliski.

Pas de solution facile

Quand la crise de 2008 a exposé les faiblesses du système financier, les gouvernements ont rapidement adopté des lois pour les endiguer. La pandémie de 2020 a pour sa part exposé la fragilité de nombreuses entreprises dans tous les secteurs de l’économie. Quand tout cela sera terminé, faudra-t-il créer de nouveaux garde-fous ? Lesquels ?

De nouvelles lois

Réglementer davantage le secteur financier était relativement simple. D’abord, les banques et les compagnies d’assurance étaient déjà réglementées.

« Dans le secteur financier, ça va bien, toutes les banques rendent le même service », ajoute Michel Magnan, professeur de comptabilité à l’Université Concordia et expert en gouvernance des entreprises.

La tâche serait immensément plus complexe à l’échelle de l’ensemble de l’économie, croit-il.

« Chaque secteur a ses particularités. Ça devient un peu compliqué. Je ne suis pas sûr que je serais en faveur de ça. »

Ancien président de la Caisse de dépôt et maintenant professeur à l’École des sciences de la gestion de l’UQAM, Richard Guay est quant à lui certain que ce n’est pas souhaitable.

« Ça paraît bien de dire qu’on veut limiter la prise de risque. Pour une décision éclairée, il faudra toutefois tenir compte des conséquences : limiter la croissance des entreprises ou contraindre les moyens qu’une entreprise peut utiliser pour valoriser son équité en interdisant, par exemple, les rachats d’action. »

L’OCDE, par l’intermédiaire des règles sur la capitalisation restreinte, prévoit déjà des limites à l’effet de levier, surtout pour des filiales de sociétés étrangères. Elles sont régulièrement contournées, estime toutefois Pierre Lortie, conseiller d’affaires au cabinet Dentons, qui ne voit pas lui non plus de façon réaliste d’imposer un tel cadre réglementaire.

Les taux d’intérêt

Pour Pierre Lortie, une part importante de la fragilité des entreprises est attribuable à la dette. Et une part importante du problème de la dette est due aux faibles taux d’intérêt qui prévalent depuis longtemps.

En ce moment, le problème que tout le monde a, c’est qu’il y a un incitatif à avoir de la dette, qui est créé par les banques centrales. Si ton taux est à 1 % depuis 15 ans, tu viens de mettre un incitatif pour émettre de la dette.

Pierre Lortie

Quand cette dette sert en plus à racheter des actions pour faire grimper le prix de celles-ci, le terrain devient très glissant.

« Les gestionnaires de fonds encouragent ça parce qu’ils veulent avoir un meilleur rendement, mais au bout du compte, les entreprises sont très vulnérables. À plus long terme, on est dans le trouble. »

L’ennui, c’est que compte tenu de la crise actuelle, il semble peu probable que les banques centrales puissent relever les taux d’intérêt avant encore plusieurs années.

La fiscalité

L’impôt est le plus grand dénominateur commun entre toutes les entreprises, peu importe leur secteur d’activité. Si l’on cherche une façon de toutes les encadrer pour les forcer à se solidifier, la fiscalité peut être l’une de ces façons, reconnaissent les experts. En théorie, du moins.

« Les intérêts sur les emprunts sont déductibles, rappelle M. Magnan. C’est évident qu’il y a un avantage là. Les dividendes aussi sont avantageux fiscalement. On peut aller jouer là-dedans. Mais là, ça demanderait une analyse un peu plus en profondeur. »

Par un jeu complexe de vases communicants, modifier les règles applicables aux intérêts et aux dividendes pourrait entraîner d’autres effets fâcheux.

« Beaucoup de ceux qui poussent là-dessus font valoir qu’en permettant de traiter la dette comme une dépense, on réduit les revenus fiscaux pour le gouvernement, note M. Lortie. Sauf qu’au bout du compte, c’est une dépense. »

Les achats gouvernementaux

Là où le gouvernement peut réellement intervenir, selon M. Magnan, c’est en utilisant son propre pouvoir d’achat.

« Le gouvernement achète pour plusieurs milliards de biens et services chaque année. Il y a une série de critères, il faut se qualifier. La robustesse de la chaîne d’approvisionnement pourrait être un critère. C’est tout à fait légitime et dans son droit de le mettre comme critère. »

Le même raisonnement s’applique à la robustesse financière, poursuit-il. Il serait possible pour le gouvernement d’exiger que ses fournisseurs fassent preuve de leur capacité à résister à certaines tempêtes, en espérant générer un effet d’entraînement dans l’ensemble de l’économie.

Les conseils d’administration

« Il y a des questions qui vont se poser au sein de plusieurs entreprises, plusieurs conseils d’administration, estime M. Magnan. Il y a deux côtés. Être efficient, il y a un bénéfice, mais il y a un risque. Et là, la question est de savoir si les conseils d’administration vont réviser l’adéquation du bénéfice par rapport au risque. »

Spécialiste de la gestion du risque, David Stréliski estime que, comme la sécurité informatique après chaque attaque majeure, la robustesse opérationnelle et financière risque de remonter dans la liste des priorités des conseils d’administration à court terme.

« Mais dès que c’est fait, l’avarice des entreprises embarque et on recommence à vouloir aller chercher plus de performance. Une fois qu’on va sortir de la crise, ça va descendre petit à petit dans la liste des priorités. »

Interrogé sur ce thème par un analyste financier en juin dernier, le chef de la direction financière d’Air Canada, Michael Rousseau, avait rappelé à la fois que la pandémie était un cas extrême et que son entreprise dépendait de ses concurrentes.

« C’est difficile de gérer en fonction des extrêmes. On essaie plutôt de gérer en fonction d’un profil de risque. J’espère que toute l’industrie va opter pour une approche plus conservatrice. Ce serait bon pour toute l’industrie. »