De l’entreprise dotée, il y a 20 ans, d’une « réputation de gagnant, de fiabilité et de stabilité » à la mal-aimée qui vient de vendre la totalité de son secteur ferroviaire, l’histoire de Bombardier depuis deux décennies a été marquée par de multiples décisions risquées qui n’ont pas tourné en sa faveur. Une quinzaine d’anciens hauts dirigeants ou de proches observateurs en font le récit.

2001-2005 : grosse acquisition, gros problèmes

« Numéro un mondial du matériel ferroviaire », titre le numéro du 5 août 2000 de la section économique de La Presse, au-dessus d’une grande photo du PDG Robert Brown, rayonnant.

En échange de 725 millions US (1,1 milliard CAN à l’époque), Bombardier met la main sur une entreprise allemande comptant 20 000 employés et des revenus de 5 milliards. Son carnet de commandes passe d’un coup de 8,7 à 22 milliards CAN.

PHOTO ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE

Robert Brown, président et chef de la direction de Bombardier, lors de l’annonce de l’acquisition d’Adtranz en août 2000

À cette époque, Bombardier Transport ne compte elle-même que 16 000 employés et des revenus de 3,1 milliards, bien moins qu’Adtranz. L’entreprise entière, elle, perçoit des revenus de 15 milliards, dont 10 proviennent de son secteur aéronautique, 1,6 des produits récréatifs et 900 millions de sa division Bombardier Capital.

La division Transport a un problème important : elle ne fabrique pas de locomotives ni de matériel de signalisation. Ses soumissions doivent inclure du matériel fabriqué par ses concurrents, qui n’ont pas intérêt à lui faire un bon prix.

« Soit on sortait de ce marché parce qu’on était vulnérable, soit on achetait », résume Yvan Allaire, l’un des dirigeants responsables de la décision d’aller de l’avant.

Derrière les sourires se cachent néanmoins quelques inquiétudes. Adtranz vient avec une série de problèmes.

PHOTO ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE

Pierre Lortie, président de Bombardier Transport, en 2002

« C’était une entreprise qui avait la mauvaise habitude de perdre environ 100 millions de dollars par année », ironise celui qui a rapidement été dépêché à la tête de Bombardier Transport pour assurer l’intégration, Pierre Lortie.

La Presse a interrogé une dizaine d’anciens hauts dirigeants de Bombardier, en plus de quelques témoins externes, pour expliquer le parcours de l’entreprise depuis deux décennies. Certains ont requis la confidentialité, parce que leurs fonctions actuelles ne leur permettaient pas de se prononcer librement.

Des usines à fermer

Bombardier jouit à l’époque d’une réputation d’entreprise « de gagnant, de fiabilité et de stabilité », héritée principalement de l’exécution exemplaire d’un important contrat de métro à New York. C’est ce qu’écrit alors le professeur Jean Harvey dans une analyse de l’intégration d’Adtranz publiée dans la revue Gestion, de HEC Montréal.

PHOTO ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Un train de la société Adtranz sortant d’usine à Hennigsdorf, au nord de Berlin, en 2000, année de l’acquisition de l’entreprise par Bombardier

Mais la plupart des usines d’Adtranz ne sont utilisées qu’à 40 % ou 50 % de leur capacité, plusieurs d’entre elles n’existant en fait que pour satisfaire aux exigences de fabrication locale des divers gouvernements.

C’est l’un des premiers problèmes que constate Paul Tellier, et auquel il décide de s’attaquer à son arrivée comme PDG de Bombardier, en décembre 2002, près de deux ans plus tard.

PHOTO ARCHIVES BLOOMBERG

Paul Tellier, président et chef de la direction de Bombardier, ici en avril 2003

Le problème, quand vous avez des usines sous-utilisées comme ça, c’est que vous mettez l’accent sur les revenus plutôt que sur les profits, pour occuper l’usine. On ramassait des contrats parce qu’on ne chargeait pas cher. Mais certains de ces contrats ont affecté la rentabilité pendant plusieurs années.

Paul Tellier, ex-PDG de Bombardier

Fermer ces usines est devenu sa « priorité », convient M. Tellier, avant la division aéronautique, qui était alors la vache à lait de l’entreprise.

Ce n’est pas simple. Effectuer des mises à pied en Europe est complexe (« même le curé t’appelle », se souvient un cadre des ressources humaines de l’époque), et M. Tellier prône une approche plus énergique que l’équipe en place, ce qui crée tensions et départs.

Le nouveau président de Bombardier Transport, André Navarri, débarqué d’Alstom, ne fait pas l’unanimité. L’entreprise dispose alors d’un processus détaillé pour s’assurer qu’un contrat sera payant avant de s’engager.

« Quand il est arrivé, il a mis ça de côté, se souvient Jules Pleau, alors responsable du développement international pour la division Transport. Il disait : “On y va pareil.” C’était moins serré comme gestion. »

Déjà des problèmes de dette

À court terme, l’acquisition d’Adtranz « crée une pression » sur le bilan de Bombardier, reconnaît M. Tellier. En fait, les pressions viennent de partout.

En Bourse, l’éclatement de la bulle techno en 2000 a modifié la perspective des taux d’intérêt et touché de façon importante le déficit du fonds de pension de Bombardier, qui se classe alors dernier au pays, se souvient un haut dirigeant de l’époque.

Les attentats du 11 septembre 2001 ont bouleversé l’économie et créé beaucoup de remous pour la division aéronautique qui, malgré le fait qu’elle livre des avions régionaux CRJ à un rythme infernal, n’est soudainement plus en mesure de « masquer » les lacunes des autres divisions comme elle pouvait le faire auparavant.

La division Bombardier Capital, qui s’est étendue jusqu’au financement de maisons préusinées aux États-Unis, vit des difficultés et essaie de se recentrer.

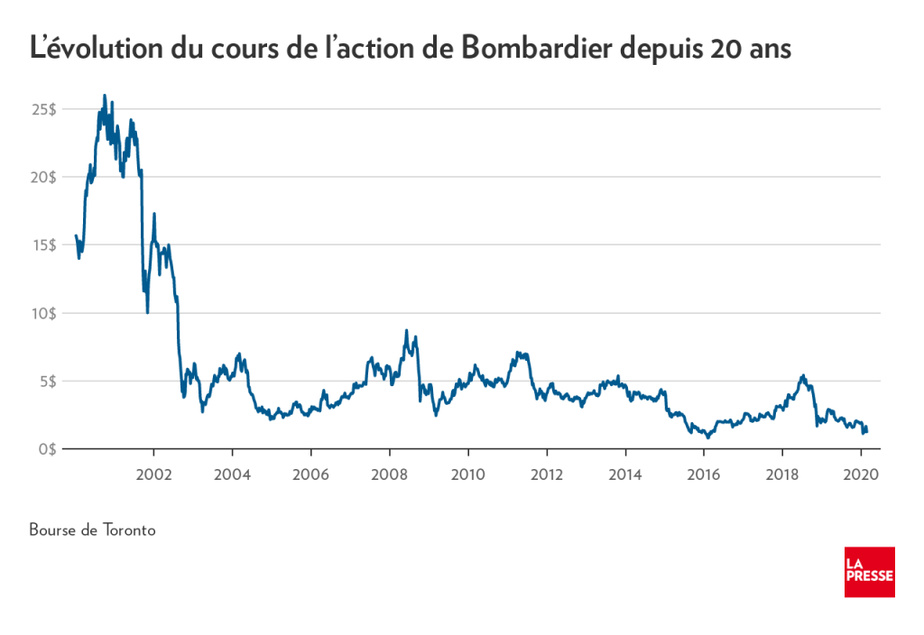

L’action de l’entreprise ne s’est jamais remise des attentats. Dans les sept ou huit mois qui ont suivi, elle est passée approximativement de 20 $ à 4 $. Jamais plus on ne la reverra au-delà de 8 $.

L’entreprise voit sa rentabilité chuter de façon draconienne et affiche trois années de pertes de suite, dont plus de 600 millions en 2002-2003, l’année suivant le 11-Septembre, en raison d’une importante radiation d’actifs aéronautiques.

Tiraillements en haut lieu

Pour s’attaquer à sa dette, le conseil d’administration propose une émission d’actions. Celle-ci s’accompagne d’une autre décision : remplacer le PDG Robert Brown (« toute la direction était estomaquée », témoigne un membre de l’équipe de haute direction de l’époque), afin de se présenter devant les investisseurs avec un nouveau visage, celui de M. Tellier. Ce dernier ajoute sa propre solution – très controversée – au problème de dette : vendre la division des produits récréatifs.

Quand Laurent Beaudoin est venu me recruter au CN, je lui avais dit qu’il ne pouvait pas y avoir deux chauffeurs d’autobus. C’était lui ou c’était moi. Il m’a dit que ce serait moi et il a respecté son engagement.

Paul Tellier, ex-PDG de Bombardier

« La grosse bataille que j’ai eue, poursuit-il, c’est de vendre les produits récréatifs, et j’ai convaincu le conseil. L’émission d’actions aussi, parce que je soulevais la question des deux classes d’actions. »

Depuis presque toujours, la famille Bombardier-Beaudoin contrôle une majorité des droits de vote grâce à des actions à droit de vote multiple, ce qui a maintes fois fait l’objet de critiques.

PHOTO ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE

Paul Tellier a quitté ses fonctions chez Bombardier en décembre 2004. Derrière lui, Laurent Beaudoin, président du conseil d’administration.

« Puis quand je me suis tourné vers l’aéronautique, j’ai sérieusement envisagé de vendre la division Learjet [petits avions d’affaires], poursuit M. Tellier. Et là, M. Beaudoin n’était plus capable de digérer ça, et je suis parti. »

2006-2010 : les grands projets aéronautiques

C’est l’histoire de trois avions conçus par Bombardier. Un n’a jamais vu le jour. Un autre ne lui appartient plus. Et l’essentiel de son avenir dépend aujourd’hui du troisième. Tous ont coûté très cher. Et ensemble, ils sont, de l’avis général, responsables de l’immense dette qui a entraîné la grande liquidation des dernières années.

Le premier, le Learjet 85, a coûté 2,5 milliards US avant d’être abandonné en 2015. Le deuxième, la C Series, a coûté plus de 7,1 milliards US à Bombardier avant qu’elle ne se départe de sa dernière part dans le projet pour 591 millions US. Le dernier, le Global 7500, est actuellement le nec plus ultra des avions d’affaires. Le coût exact de son développement est encore secret, mais il est de « plusieurs » milliards de dollars. Lui aussi a pris plus de temps que prévu.

PHOTO ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE

Le Global 7500

L’idée de la C Series naît la première, en 2004 officiellement. C’est à l’époque déjà la quatrième tentative de Bombardier de créer ou de mettre la main sur un appareil un peu plus grand que sa gamme d’avions régionaux CRJ.

Ceux-ci, d’abord conçus pour 50 sièges, atteignent leurs limites lorsqu’ils sont étirés jusqu’à 100 sièges avec le CRJ1000. Et le marché se déplace vers des appareils de 100 sièges, créneau où le rival E-Jet d’Embraer, conçu plus grand, est plus efficace.

Le tapis glisse sous les pieds du CRJ. Air Canada devient même le premier opérateur de l’E175 d’Embraer, ce qui fait sourciller.

Entre 1995 et 2002, Bombardier avait évalué trois options : l’achat du Fokker 100, celui d’un appareil en développement chez Fairchild Dornier – tous deux ont été jugés techniquement inadéquats – et la conception d’un nouveau modèle, le BRJ-X, plus grand que le CRJ, mais plus petit que l’éventuelle C Series.

Mais le PDG de l’époque, Robert Brown, craint d’aller se frotter à Boeing et Airbus, de sorte que le projet BRJ-X est écarté.

La crainte des géants

Le conseil d’administration de Bombardier donne finalement son approbation au projet C Series en 2005.

« J’ai dit à Paul [Tellier] et Pierre [Beaudoin] : c’est une occasion du genre “bet the company”, il n’y a pas de garantie que ça peut réussir », se souvient Gary Scott, ancien de Boeing qu’on avait convaincu d’abandonner le poste de président de CAE, auquel il était promis, pour créer un nouvel avion.

« L’argument de Laurent [Beaudoin], c’était que les CRJ de 50, 70 et 90 places allaient devenir désuets », se rappelle pour sa part Paul Tellier, président jusqu’à la fin de 2004.

Donc ou bien on se retire de l’aviation commerciale, ou bien on passe à l’étape suivante et on s’en va dans le 100 à 150 places. Son argument était fort valable. Ma réplique était que les deux géants ne nous laisseraient pas aller jouer dans leurs platebandes.

Paul Tellier, ex-PDG de Bombardier

M. Scott, qui avait participé au développement du 737 NG, l’appareil de Boeing que la C Series aurait pu concurrencer, était beaucoup plus optimiste.

« Je connaissais le marché si bien, je savais où Airbus et Boeing s’en allaient. Ils grossissaient leurs monocouloirs. En fait, ils laissaient ouvert ce segment de 100 à 150 sièges, ils encourageaient les compagnies aériennes à acheter des avions plus gros. Et ça a marché jusqu’à un certain point.

« Mais les compagnies aériennes avaient encore besoin d’un appareil optimisé pour ce segment. Je connaissais tous les leaders de Boeing. Je savais comment ils pensaient. Parce que j’étais de Boeing, j’avais moins peur de Boeing que tous les gens de l’extérieur, qui pensaient que s’il avait une chance, Boeing détruirait Bombardier et la C Series.

PHOTO ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Pierre Beaudoin, président et chef de la direction de Bombardier, Guy C. Hachey, président de Bombardier Aéronautique, et Gary R. Scott, président du programme de la C Series, à l’intérieur d’un modèle de cabine de la C Series au salon de Farnborough, en 2008

« Je disais : Boeing n’est pas stupide. Ils n’aiment pas perdre de l’argent. Oui, ils vont rendre les choses difficiles pour Bombardier au début, et Airbus fera la même chose, il faut être prêt pour ça à court terme. »

Mais à long terme, ils vont continuer à se concentrer sur la tranche de 90 % du marché que représentent les avions de plus de 150 sièges. C’est là qu’Airbus et Boeing se livrent concurrence. Ils ne peuvent pas se permettre de se laisser distraire par le 10 % en bas de 150 sièges.

Gary Scott, directeur du programme de la C Series

En attente d’un moteur

Dès l’année suivante, le projet est suspendu. La direction de l’entreprise est convaincue que pour avoir du succès, l’avion doit être capable de promettre des coûts d’exploitation inférieurs de 15 % à ceux des avions actuels.

« Parce que nous n’avions pas à ce moment-là de nouveau moteur – tout ce que les gens nous offraient était des dérivés de moteurs existants –, nous ne pouvions atteindre que des économies de 10 % », explique M. Scott.

« Alors on a mis les freins, nous sommes passés de 600 personnes à moins de 50, avec la promesse, ou l’espoir, que Pratt & Whitney pourrait arriver dans les deux ans avec un moteur qui serait prêt pour Bombardier. »

Le nouveau moteur viendra en 2008 et, avec lui, un premier client, Lufthansa. Le programme C Series est officiellement relancé. Presque au même moment, Laurent Beaudoin cède officiellement les rênes à son fils Pierre.

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE

Un moteur développé par Pratt & Whitney pour le CS100

Entre-temps, en 2007, Bombardier donne le feu vert au Learjet 85. L’un des deux modèles de la gamme, le Learjet 60, arrive en fin de vie, se remémore Michael McAdoo, qui a occupé plusieurs rôles dans la haute direction de l’entreprise entre 2001 et 2014. L’usine Learjet, à Wichita, est à risque de ne produire qu’un modèle, ce qui la rendrait moins compétitive en raison de ses coûts fixes. Et il y a un trou dans la gamme à combler.

PHOTO FOURNIE PAR BOMBARDIER

Un Learjet 85

« Pierre [Beaudoin] nous disait : “Je suis tanné que ça coûte si cher pour développer des avions” », affirme M. McAdoo.

La solution toute trouvée : Grob, un constructeur européen qui s’est présenté au Salon du Bourget avec un appareil entièrement fait de matériaux composites. Bombardier noue un partenariat pour réutiliser cette expertise dans le Learjet 85.

Mais alors qu’une équipe d’ingénieurs de Bombardier se trouve sur place, en Allemagne, un vol d’essai vire au cauchemar. La queue de l’appareil de Grob se désintègre en plein vol. Le pilote est tué. Grob plonge vers la faillite et Bombardier doit poursuivre le développement seule, ce qui fait évidemment augmenter la facture.

En 2010, la perspective de voir sa gamme d’avions d’affaires la plus chère, Global, devenir désuète en raison des progrès de ses concurrents, principalement Gulfstream, fait en sorte que Bombardier se lance dans un troisième projet d’envergure, les Global 7000 et 8000, le même avion décliné en deux versions.

PHOTO FOURNIE PAR BOMBARDIER

Un Global 7000, devenu aujourd’hui le Global 7500

« Il faut toujours mettre ces programmes-là dans un contexte compétitif », rappelle M. McAdoo.

« Si on ne prend pas de risques, on ne peut pas protéger la franchise. On sait que ça va mener à une diminution de compétitivité, des ventes et des marges. C’est un cercle vicieux. Si on ne fait pas ces choses-là, on risque d’aller dans un cercle vicieux. »

2011-2015 : le piège

Dans les années 90, Bombardier pouvait multiplier les nouveaux avions et les livrer dans des délais raisonnables. Au début des années 2010, 20 ans plus tard, ce n’est plus si simple. Les retards se multiplient. Les coûts explosent.

Quand le projet C Series a officiellement été relancé, en 2008, son budget de développement prévu était de 3,2 milliards US. Il finira par coûter plus du double. Irréaliste, le budget initial ?

« Non, je ne pense pas », défend Gary Scott, directeur du programme. « On avait un budget pour les imprévus là-dedans. C’est juste que ça a pris du temps. Quand on étudiait le projet, j’avais le 737 Next Gen (NG) frais en mémoire. C’était un programme de 4 milliards et ça a pris quatre ans. C’est ce que j’ai dit pour la C Series. Mais on a prévu cinq ans plutôt que quatre, pour se donner un peu de temps supplémentaire. »

Contrairement au 737 NG, amélioration du 737 précédent, le C Series est un avion entièrement neuf, dans lequel on souhaite intégrer la fine pointe des nouvelles technologies.

« Les logiciels ont été le plus grand défi, que ce soit chez Bombardier même ou chez les fournisseurs », estime Michael McAdoo, haut dirigeant de l’entreprise.

« Il y a presque une nouvelle norme maintenant. Je pense que le dernier programme de développement qui a été un succès a été le 737 NG. Le 787 a pris trois ans de plus, et ils ont dépensé deux fois plus que prévu », ajoute M. Scott.

« La même chose se produit maintenant avec le 777X, illustre-t-il. C’est arrivé avec l’A380, l’A350. C’est à cause de la complexité des nouveaux avions. »

PHOTO ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE

Gary R. Scott, directeur du projet de la C Series, en 2008

Ce sont des avions intelligents. Ce n’est pas seulement les nouveaux matériaux et l’aérodynamisme, mais la nouvelle électronique. Les lignes de code impliquées dans les avions ont crû de façon exponentielle. De faire tout fonctionner ensemble, c’est plus compliqué que jamais.

Gary Scott, directeur du programme de la C Series

Problèmes en cascade

Aux yeux de Bombardier, impliquée dans le développement simultané de trois avions de nouvelle génération, chaque petit problème a des effets multipliés.

C’est que le plan prévoit que les ressources de l’entreprise, surtout en ingénierie, passent successivement d’un projet à l’autre, permettant ainsi de maintenir un niveau de dépenses relativement stable.

Avec les retards du Learjet, puis de la C Series, tout est arrivé en même temps. Personne n’avait planifié de faire tout ça en même temps. Quand un programme avait du retard, on avait le choix de doubler les ressources ou de retarder le deuxième programme.

Michael McAdoo, haut dirigeant de Bombardier

Et même si la facture de chacun des trois programmes s’allongeait, arrêter n’était pas vraiment une option envisageable, juge M. McAdoo.

« C’est la dynamique des programmes aéronautiques, malheureusement. On fait un plan d’affaires, on laisse de la place pour des imprévus et, une fois que les imprévus sont dépassés, il faut prendre une décision : est-ce qu’on abandonne et on prend une radiation d’actifs tout de suite, le trimestre même, pour tout ce qu’on a déjà dépensé ? Ou est-ce qu’on investit un petit peu plus, pour avoir un résultat dilué ?

« Que ce soit Bombardier, Boeing, Airbus ou Embraer, les avionneurs ont tendance à prendre la décision de continuer le programme. Parce que l’alternative est de prendre une radiation tout de suite, parfois de centaines de millions de dollars, et de ne pas avoir de produit à la fin. »

Menace au fond des livres

Un autre argument, plus accessible aux comptables qu’au grand public, milite pour la décision de poursuivre le développement de la C Series.

Comme le veut une pratique courante de l’industrie, Bombardier avait garanti à des acheteurs d’avions régionaux CRJ une certaine valeur résiduelle à la fin de leur utilisation de l’appareil. Une portion importante de ces garanties arrivait à échéance entre 2014 et 2018. L’entreprise avait donc intérêt à ce que ces avions conservent un maximum de valeur et, pour ce faire, elle devait rester présente dans le secteur.

PHOTO FOURNIE PAR BOMBARDIER

Michael McAdoo, ancien vice-président à la stratégie et au développement international de Bombardier Aéronautique

« Si on n’a pas une franchise viable d’avions commerciaux, la valeur résiduelle de la flotte baisse et la valeur qu’on doit payer augmente, explique M. McAdoo. Ne pas avoir une gamme d’avions régionaux viable aurait cristallisé des charges au bilan. C’était présent dans nos décisions, surtout du côté des avions commerciaux. Il fallait avoir de nouveaux programmes pour convaincre l’industrie qu’on était là pour rester et pour ne pas cristalliser ces garanties à une valeur plus élevée que nécessaire. »

L’obstination a toutefois un prix. L’année 2012 est la première d’une séquence de neuf pendant laquelle Bombardier brûle, en moyenne, 967 millions US de liquidités par année. Sa dette de 4,7 milliards US double durant cette période.

Problème de prix

Pendant que les coûts explosent, les ventes, en particulier pour la C Series, ne progressent pas aussi rapidement que certains le voudraient. Le prix élevé fixé par Bombardier est montré du doigt.

« Beaucoup de clients potentiels de la C Series voulaient réellement un appareil C Series ; ils n’étaient simplement pas disposés à payer le prix demandé par Bombardier », fait valoir un ex-employé de Bombardier qui occupait un poste important au début des années 2000 et qui est resté impliqué dans l’industrie par la suite.

« Bombardier a fixé son prix en fonction de ce que l’entreprise croyait que l’appareil valait, plutôt que de fixer le prix sur ce qui avait du sens et ce que le marché pouvait payer pour en faire un modèle viable à long terme en fonction de la dynamique du marché. »

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE

Un Airbus A319 propriété d’Air Canada Rouge

Il est facile de critiquer la stratégie avec le recul, convient Gary Scott. Mais elle se défendait.

« Quand on a regardé les compétiteurs, soit le 737-700 et l’A319, on croyait qu’il fallait égaler le prix de ces avions, pas être plus bas, parce que notre avion offrait 15 % d’économies sur les coûts d’exploitation, en plus de meilleurs niveaux de bruit et de meilleurs bénéfices pour les passagers. Je me rappelle avoir parlé à des gens qui disaient que nous devions escompter cet avion en dessous des prix d’Airbus et de Boeing, parce qu’ils ne savaient pas si nous pouvions livrer ce que nous promettions. Ça aurait créé un précédent dont nous ne voulions pas. On ne cherchait pas à avoir une prime, simplement à vendre au même prix que les avions de Boeing et d’Airbus, et à donner tous les bénéfices aux compagnies aériennes. »

2016-2020 : le démembrement

À son arrivée en poste en 2015, le PDG Alain Bellemare trouve une entreprise en importante difficulté financière, où le mot « faillite » commence même à circuler. Tout le poids des trois avions en développement se fait sentir.

Très rapidement, il met officiellement fin au Learjet 85, suspendu quelques mois plus tôt. Le programme a déjà coûté 2,5 milliards US, cinq fois plus que prévu au départ, pour un avion vendu aux environs de 18 millions US, dans un marché qui s’est évaporé. Le temps qu’a pris la direction précédente avant d’abandonner avait soulevé des inquiétudes.

« Nous croyons que cette décision soulèvera des préoccupations quant au processus décisionnel de la direction », avait par exemple écrit l’analyste Benoit Poirier, de Desjardins.

PHOTO IVANOH DEMERS, ARCHIVES LA PRESSE

Pierre et Laurent Beaudoin en mai 2018. Ce dernier quittait alors l’entreprise 55 ans après y avoir fait son entrée.

Laurent et Pierre Beaudoin ont décliné notre invitation à discuter dans le cadre de ce reportage.

La C Series, toujours en fort besoin de capitaux, accueille un nouvel investisseur : le gouvernement du Québec. Un chèque de 1 milliard US donne 49,5 % des parts à Investissement Québec à compter de 2016. Bombardier cède aussi, dans la foulée, 30 % de sa division Transport, perçue comme étant plus stable, à la Caisse de dépôt, en échange de 1,5 milliard US.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE

Alain Bellemare (à droite) en compagnie du défunt ministre Jacques Daoust lors de l’annonce de l’investissement d’un milliard du gouvernement du Québec dans Bombardier.

L’investissement de Québec dans la C Series permet à Bombardier de conclure deux ventes cruciales, à Delta et Air Canada, qui donneront finalement au programme une certaine impulsion. Celle à Delta aura toutefois une conséquence importante : une plainte de Boeing auprès des autorités américaines, qui menacent la C Series de sévères tarifs douaniers aux États-Unis, son marché le plus important.

La liste des problèmes de la C Series comporte d’autres points importants : l’appareil coûte plus cher à fabriquer que ce que sont prêts à débourser les acheteurs et il faut encore y investir davantage pour augmenter sa cadence de production et développer son réseau de soutien technique un peu partout dans le monde. Et elle doit encore affronter Airbus et Boeing, toutes deux prêtes à beaucoup de choses pour l’empêcher de s’établir.

PHOTO ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE

Un Airbus A220-300 présenté à Toulouse, en France, en juillet 2018. La C Series n’est plus.

Acculée au mur, la direction de Bombardier cède 50,01 % des parts de la C Series à Airbus en octobre 2017. L’avenir de Bombardier n’est pas réglé, mais celui de la C Series a bien meilleure mine. Une victoire contre Boeing le confirme. Deux autres commandes américaines importantes, de JetBlue et d’une nouvelle compagnie aérienne qui porte maintenant le nom de Breeze Airways, suivent rapidement.

Il faut maintenant prendre une décision sur les deux autres familles d’avions commerciaux, qui ne sont pas profitables elles non plus. Le turbopropulsé Q400 est considéré comme un avion de qualité exceptionnelle, mais se vend au compte-gouttes.

PHOTO ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE

Un turbopropulsé Q400. La gamme d’appareils sera vendue à Viking Air.

« Tu as une Lexus que tu tentes de vendre dans un marché qui veut acheter une Toyota, résume un ancien dirigeant de Bombardier. Les vendeurs parcouraient le monde pour vendre le Q400 dans les marchés émergents et les clients dans ces marchés ne pouvaient pas se payer des “Lexus”, même si c’était le meilleur produit. »

Le Q400 est donc vendu à Viking Air, établie en Colombie-Britannique.

Le CRJ, de son côté, est en déclin depuis 2004. Un intérieur réaménagé n’arrive pas à stimuler significativement les ventes. Il faudrait y réinvestir massivement. Embraer est loin devant. Mitsubishi travaille sur un nouveau modèle depuis déjà 10 ans. Russes et Chinois tentent aussi de se lancer dans un marché qui, au surplus, n’est plus ce qu’il a déjà été.

PHOTO ANDRÉ PICHETTE, ARCHIVES LA PRESSE

Le premier ministre François Legault et Hank Isawa, président de Mitsubishi Aircraft Corporation, devant un modèle de Spacejet, en septembre 2019

Mehran Ebrahimi, professeur à l’UQAM et directeur de l’Observatoire international de l’aéronautique et de l’aviation civile, parle d’une plateforme du CRJ mûre pour une refonte complète, « au bout du rouleau », qui coûterait « au minimum 3 milliards US ». Bombardier ne dispose évidemment pas de ces moyens. On le vend aussi, à Mitsubishi.

Cette fois, on pense que ça y est, que Bombardier est sortie du bois. Ce n’est pas le cas. Au moment où l’entreprise remonte la pente, affichant même pour l’année 2018 un premier bénéfice net en cinq ans, un mal grandit au sein de la division Transport.

Il y a une période en 2018 où les gens pensaient que tout allait bien et tout baignait dans l’huile et moi, je disais : “Non, il reste encore beaucoup de travail”, confie M. Bellemare au début de 2020. Et malheureusement, les trains nous ont rattrapés.

Ces problèmes viennent d’importants projets à Londres (deux fois), en Allemagne, en Suisse et à New York. Moins important financièrement, un projet de tramway maintes fois retardé à Toronto mine aussi le capital de sympathie de l’entreprise au pays.

PHOTO ARCHIVES THE TORONTO STAR

Le projet de tramway piloté par Bombardier pour Toronto a été miné par de multiples retards et problèmes.

Ils pointent le bout de leur nez pour la première fois dans les états financiers de Bombardier à la fin de 2018. La direction réussit à glisser la poussière sous le tapis grâce à la vente d’installations à Toronto. Mais d’un trimestre à l’autre en 2019, la catastrophe se précise. Alors qu’elle prévoyait franchir 2019 sans toucher à ses liquidités, Bombardier les voit fondre de 1,2 milliard US. Et l’orage ne sera pas dissipé à temps pour 2020, où on avait prévu engranger jusqu’à 1 milliard au cours de l’année.

Le manque à gagner de plus de 2 milliards, sur deux ans, ne pourra être affecté à l’immense dette de 9,3 milliards. Il faut donner un dernier grand coup. C’est la fin de la participation à la C Series et de Bombardier Transport.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE

Des employés travaillent sur un avion de ligne Airbus A220 à l’usine d’assemblage de Mirabel. Désormais, Bombardier ne fait plus partie de l’aventure.

La multinationale québécoise qui, 20 ans plus tôt, fabriquait des motoneiges, des motomarines, des avions d’affaires, des avions régionaux, des avions amphibies et des trains de toute sorte, en plus d’être active dans le financement de différents produits, ne se concentrera plus maintenant que sur une chose, les avions d’affaires.

Son action, qui a valu jusqu’à 26 $ au tournant du millénaire, s’échange maintenant pour 96 cents.

Rectificatif:

Une version précédente indiquait dans une légende accompagnant une photo que Paul Tellier avait quitté ses fonctions chez Bombardier lors de l’assemblée annuelle de juin 2004 alors que son départ a eu lieu en décembre 2004. De même, la maquette d’avion devant François Legault sur l’une des photos représentait un Spacejet de Mitsubishi, et non un CRJ de Bombardier. Nos excuses.