On a parfois l’impression que le printemps érable a laissé irrésolu le grand défi financier de nos universités. Que nos établissements tirent autant le diable par la queue, avec des étudiants et des revenus stagnants.

La question est majeure, sachant leur importance pour notre développement. Pour y voir clair, j’ai fouillé les états financiers des neuf principales universités au Québec depuis 2013-2014, en plus de décortiquer les subventions venant du gouvernement du Québec.

Or, surprise, les revenus des universités sont loin d’être stagnants. Et la belle croissance s’explique notamment par le boom des étudiants étrangers, dont elles tirent des droits de scolarité qui sont de 3 à 10 fois plus élevés que ceux des Québécois.

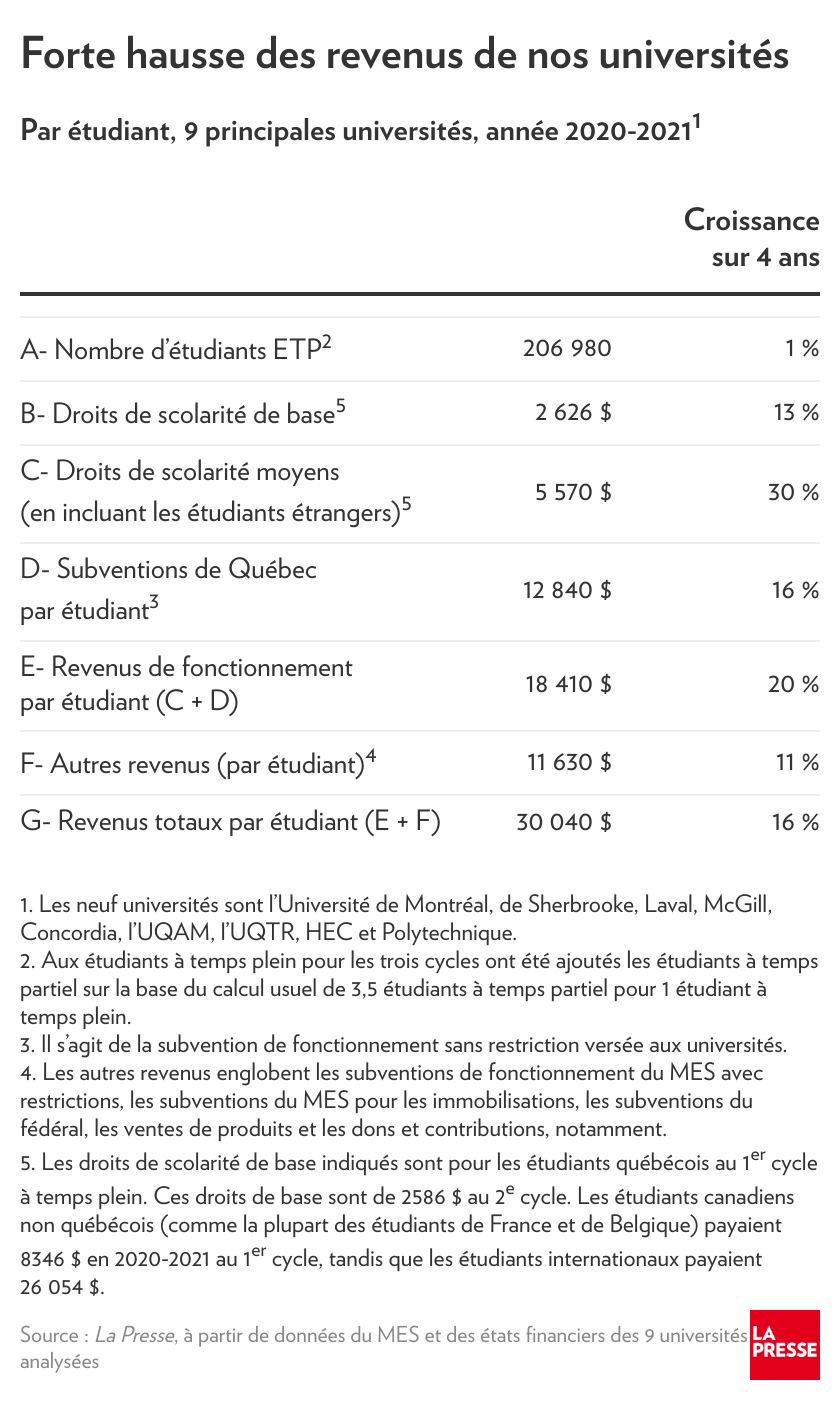

Depuis quatre ans, en particulier, les revenus de fonctionnement des grandes universités ont bondi de près de 650 millions de dollars, ou 20,5 %, ce qui est bien supérieur à l’inflation sur la période (8 %). C’est sans compter que dans son dernier budget, le gouvernement du Québec bonifie d’un autre 6 % les fonds destinés à l’enseignement supérieur pour la prochaine année.

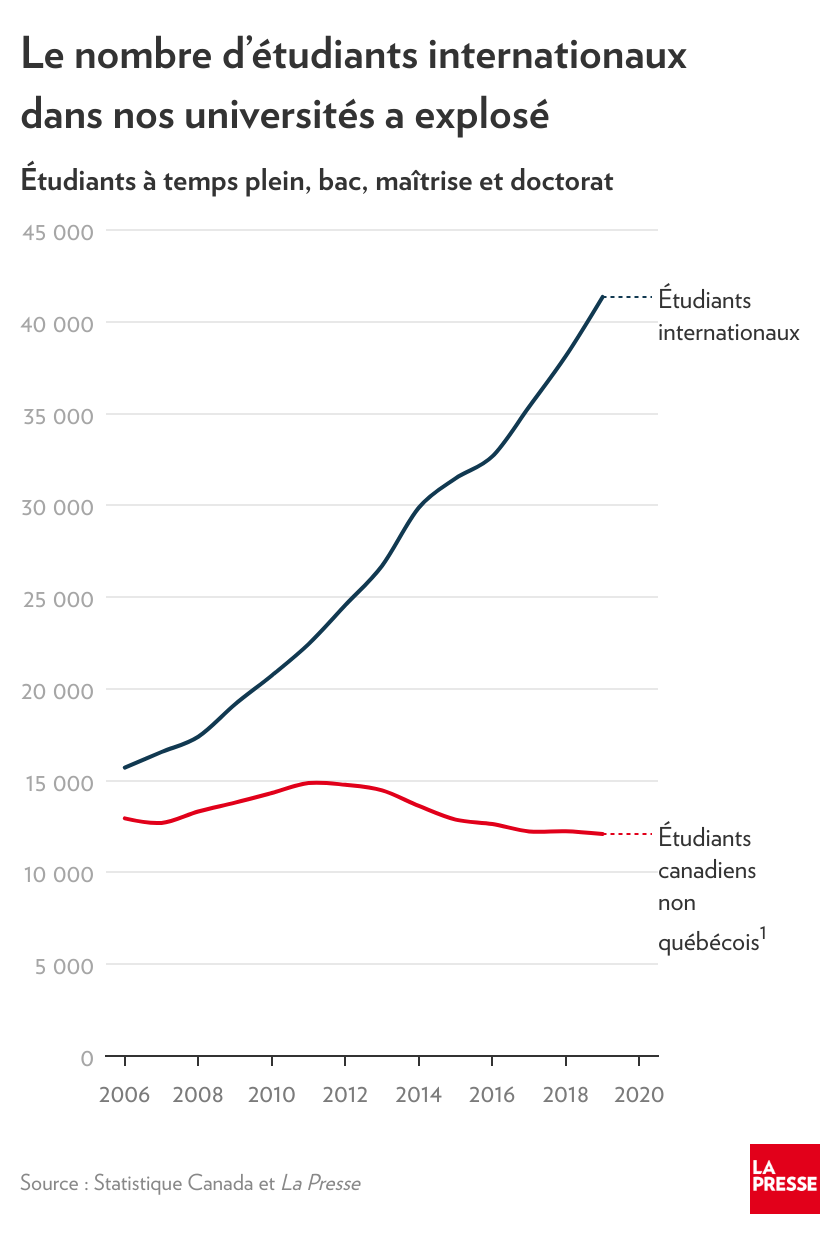

Le nombre d’étudiants québécois à temps plein a atteint un sommet en 2017, suivi d’une légère baisse par la suite. En revanche, le bassin d’étudiants internationaux a explosé. Il est passé de 15 715 en 2006 à 41 350 en 2020, tous cycles à temps plein confondus, selon Statistique Canada.

Des Français, des Chinois, des Indiens, des Américains, des Iraniens, des Marocains, des Sénégalais : tous ces jeunes cerveaux étrangers affluent dans nos universités, tant au bac qu’à la maîtrise ou au doctorat. Si bien qu’aujourd’hui, ils représentent 1 étudiant sur 5, le double d’il y a 15 ans. Pendant ce temps, les jeunes venant du Canada anglais ont stagné.

Visiblement, les universités se sont retroussé les manches pour attirer une clientèle internationale et remédier en partie au manque de revenus.

Il faut dire que le gouvernement leur a donné de la flexibilité pour y parvenir, en déréglementant progressivement les tarifs qu’il est permis d’imposer aux étudiants internationaux.

Avant, une université qui accueillait un étudiant international empochait les juteux droits de scolarité, mais se voyait sabrer la subvention du gouvernement d’une somme équivalente1. La pratique décourageait les démarches pour attirer du sang neuf étranger, n’ayant que peu d’impacts sur les revenus.

Certains la justifiaient par le fait que ce sont les universités anglophones, notamment McGill et Concordia, qui voyaient leurs salles de cours remplies d’étudiants internationaux. Les fonds venus de l’international remis dans la cagnotte s’apparentaient à une forme de péréquation avec les universités francophones, bien qu’il n’y ait jamais eu de formule quelconque de redistribution.

Depuis 2018, les droits internationaux sont déréglementés : le gouvernement laisse les universités gérer entièrement les fonds de leurs étudiants internationaux, surtout au 1er cycle. Elle ne les subventionne plus, mais en revanche, les universités sont libres de facturer les droits qu’elles veulent aux étrangers et ne remettent plus rien au gouvernement.

L’effet a été rapide. En 2020-2021, les droits facturés aux étudiants internationaux par nos universités atteignaient 26 054 $ par année au 1er cycle, en hausse de 27 % sur quatre ans, selon Statistique Canada. La hausse est deux fois plus importante que celle exigée aux étudiants québécois (+ 13 %, à 2626 $).

Dix ans après le printemps érable, le portrait a donc bien changé. À l’époque, les droits de scolarité représentaient 20 % des revenus de fonctionnement des universités. L’an dernier, cette part a grimpé à 27 %, selon mon analyse2.

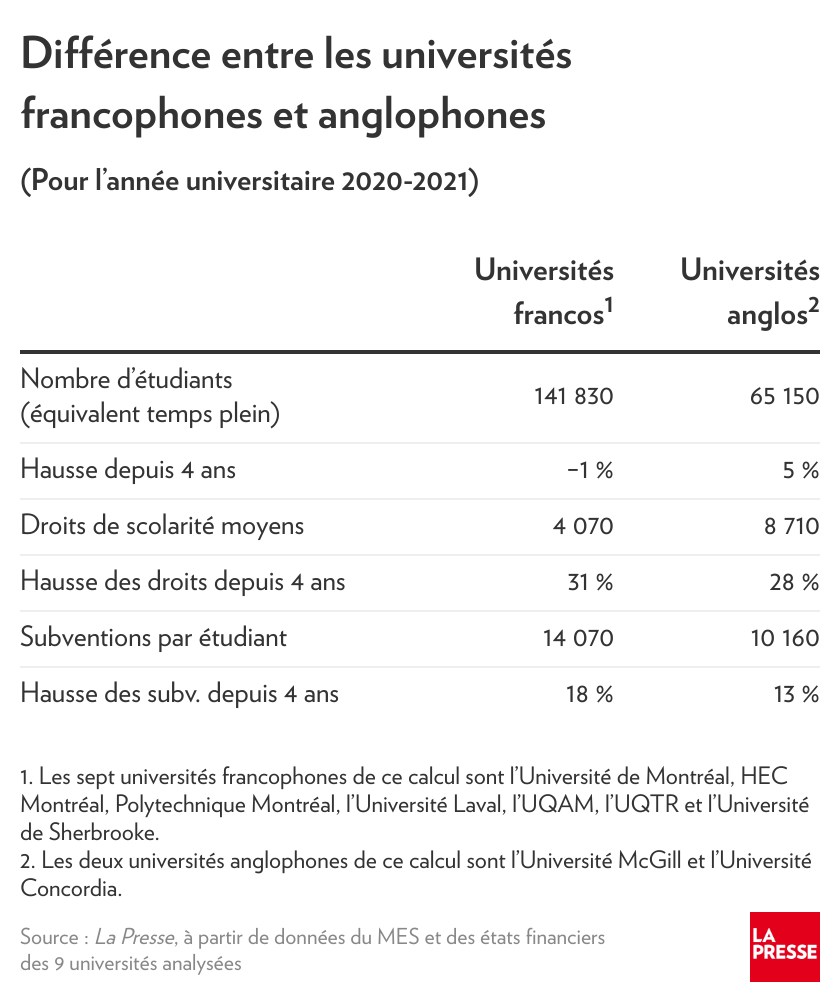

D’emblée, je m’attendais à conclure que ce sont les universités anglophones qui en ont profité. De fait, les droits de scolarité que conserve McGill représentent environ 43 % de ses revenus en 2020-2021, contre 28 % en 2013-2014, ce qui la rend plus indépendante des gouvernements. À Concordia, c’est 35 % par rapport à 20 %.

Néanmoins, les universités francophones en ont aussi bénéficié. Depuis quatre ans, en particulier, les droits de scolarité moyens par étudiant (+ 31 %) et les subventions de Québec (+ 18 %) ont même augmenté un peu plus que dans les universités anglophones (+ 28 % et + 13 % respectivement).

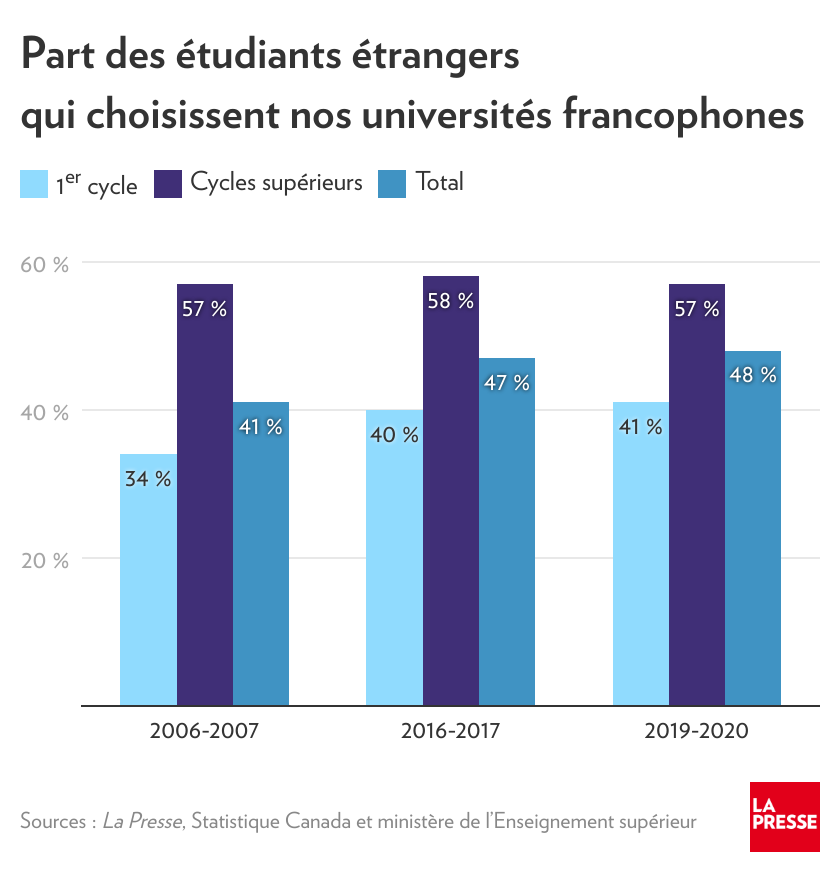

Et en y regardant de plus près, on constate qu’une proportion croissante d’étudiants venant de l’extérieur du Québec choisissent nos universités francophones. Ce n’est pas encore la majorité, mais tout de même, il y a 15 ans, cette part était de 41 % et aujourd’hui, elle atteint 48 %.

Le rattrapage vient surtout du 1er cycle. Et assurément pas des étudiants du Canada anglais, qui optent encore massivement pour McGill, Concordia et Bishop’s (94 % au bac et 80 % au 2e cycle).

Le boom des étudiants étrangers et la déréglementation des tarifs n’expliquent pas tout. Indéniablement, le gouvernement a réinjecté des fonds dans les universités depuis quatre ans, reconnaît-on dans le milieu.

À cela s’ajoute la hausse substantielle du nombre d’étudiants aux cycles supérieurs (maîtrise et doctorat), qui exigent plus de financement gouvernemental qu’au 1er cycle, car ces programmes coûtent plus cher. Ce phénomène fait augmenter les revenus par étudiant, mais il s’accompagne aussi de coûts plus importants pour les universités.

Encore une fois, cette hausse des étudiants aux cycles supérieurs, d’environ 12 % depuis quatre ans, s’explique presque entièrement par le boom des étudiants internationaux, selon les données de Statistique Canada.

Bref, la situation des universités est plus reluisante que ce à quoi je m’attendais. Il reste à voir si les nouveaux revenus sont suffisants pour combler l’écart apparent avec les universités du Canada anglais.

Une récente étude de l’économiste Pierre Fortin, commandée par le Bureau de coopération interuniversitaire, juge qu’il manque 1 milliard dans le réseau pour être comparable à l’Ontario. Cet écart est mesuré avant la réinjection de 250 millions du dernier budget du Québec.

Une autre étude, commandée par le ministère de l’Enseignement supérieur, confirmerait qu’il y a un écart avec l’Ontario, mais pas aussi imposant que celui calculé par Pierre Fortin. À suivre.

1. Précisons qu’avant la déréglementation, les universités conservaient tout de même les frais institutionnels obligatoires facturés aux étudiants non québécois.

2. Ce rapport exprime la proportion des droits de scolarité que les universités conservent, une fois soustraits les revenus récupérés par le gouvernement pour les étudiants internationaux.

L’UQTR domine les autres universités

L’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) a connu la plus forte augmentation de ses revenus au cours des dernières années parmi les grandes universités, loin devant l’Université de Montréal ou l’Université Concordia.

Entre 2017 et 2021, l’UQTR a vu ses droits de scolarité moyens par étudiant grimper de 45 %. En ajoutant les subventions du gouvernement, ses revenus de fonctionnement ont augmenté de 26 % par étudiant, soit trois fois l’inflation sur la période (8 %).

Il s’agit d’un net revirement pour l’UQTR, qui avait été critiquée par le vérificateur général du Québec en 2015 pour ses problèmes de gouvernance et sa mauvaise gestion de projets immobiliers. Depuis, l’UQTR est passée d’un déficit du fonds de fonctionnement de 10,5 millions en 2015-2016 à un surplus de 15,8 millions l’an dernier.

Concernant la forte croissance des revenus, « la déréglementation des droits de scolarité des étudiants internationaux a eu un impact majeur, comme les réinvestissements du gouvernement », explique le vice-recteur, administration et finances de l’UQTR, Charles Nadeau.

Autre élément favorisant l’UQTR : la forte hausse du nombre d’étudiants aux deuxième et troisième cycles. « Ça fait partie de notre virage de développement », explique M. Nadeau.

Pour y parvenir, l’UQTR a recruté des professeurs consacrés à la recherche et appuyé ceux en place de l’université, ce qui a favorisé la venue d’étudiants aux deuxième et troisième cycles, notamment de l’international, dont les droits sont plus élevés.

Par ailleurs, parmi les quatre universités avec des facultés de médecine, c’est l’Université de Sherbrooke qui a connu la plus forte augmentation de ses revenus de fonctionnement par étudiant, soit de 24 %. L’Université de Montréal est dernière (+ 17 %), notamment en raison des augmentations plutôt faibles de ses écoles affiliées (HEC et Polytechnique).

À l’Université de Montréal, on reconnaît que la hausse des droits de scolarité depuis quatre ans (que j’estime à 22 % par étudiant pour l’UdeM) s’explique en partie par les étudiants internationaux, plus payants, ainsi que par l’augmentation des droits de scolarité de base (13 %).

Quant aux subventions du gouvernement, également en hausse de 18 % par étudiant, elles sont attribuables à l’augmentation des étudiants aux cycles supérieurs, notamment, qui coûtent cependant plus cher à former, me dit l’Université.

À première vue, l’Université McGill dispose de plus de fonds pour servir sa clientèle, à 22 560 $ par étudiant, que les autres, par exemple l’Université Laval (18 230 $).

Les comparaisons sont toutefois difficiles à faire. D’abord, les droits de scolarité à McGill sont un peu surestimés, l’établissement ne séparant pas, dans ses états financiers, les droits de base des autres frais1. Surtout, les fonds venant du gouvernement ne sont pas seulement versés par étudiant, mais selon les coûts de formation, fort différents selon les programmes.

Par exemple, au premier cycle, un étudiant en médecine dentaire coûte 8,7 fois plus cher à former qu’un étudiant en psychologie et 4,1 fois plus cher qu’un ingénieur. Les revenus versés par le gouvernement dépendent donc de la composition de l’effectif étudiant universitaire.

Enfin, comme bien des étudiants étrangers ne sont plus comptabilisés par le gouvernement avec la déréglementation, il est difficile de bien comparer, entre les universités, leurs coûts de formation selon leur programme.

1. Les réponses de l’Université McGill n’ont pas permis d’en estimer la proportion.