Le gouvernement Legault, qui veut encourager les Québécois à acheter local avec Le Panier Bleu, donne-t-il l’exemple ? « On n’a pas beaucoup de données », reconnaît le président du Conseil du trésor, Christian Dubé, tandis que de nombreuses entreprises québécoises dénoncent des règles qui les désavantagent. La Presse fait le point dans une série de trois reportages.

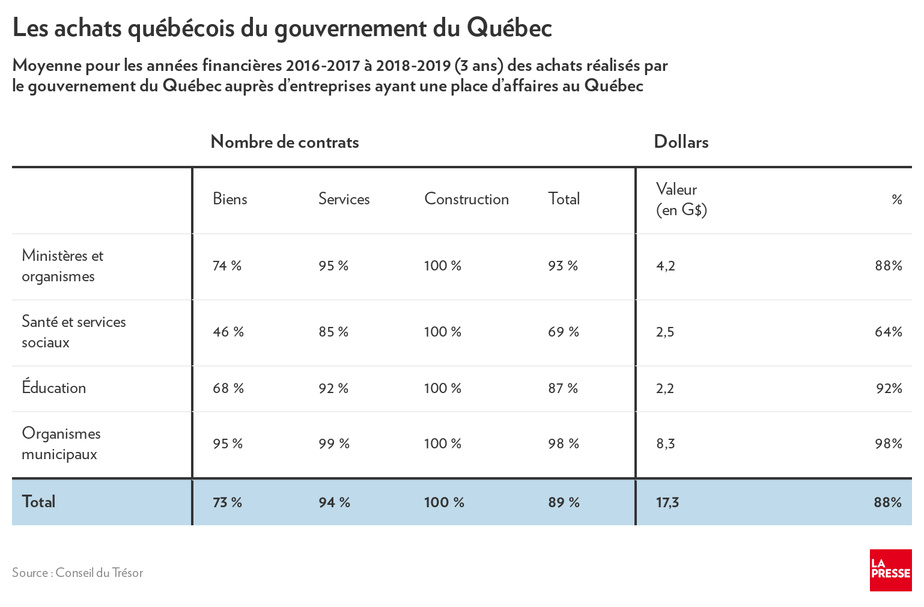

Le gouvernement du Québec réalise 89 % de ses achats au Québec depuis trois ans, selon les données du Conseil du trésor. Mais son président, Christian Dubé, reconnaît que ces données peuvent dépeindre un portrait trop optimiste de la réalité et il entend les raffiner pour favoriser davantage l’achat auprès des producteurs québécois.

Près des trois quarts (73 %) des contrats d’achats de biens réalisés par Québec seraient signés avec des entreprises du Québec, comparativement à 94 % des services et 100 % des services de construction, permettent de constater les données sur les années 2016 à 2019 colligées par le Conseil du trésor. Et alors que les organismes municipaux dépensent 98 % de leurs dollars au Québec, ce n’est que 64 % pour le secteur de la santé et des services sociaux.

Ces données, encourageantes à première vue, viennent toutefois avec un bémol, convient le président du Conseil du trésor : elles sont basées sur l’adresse de facturation du fournisseur.

Récemment, l’octroi d’un important contrat publicitaire de 45 millions de dollars à la firme Cossette, fondée au Québec en 1972, est venu rappeler à quel point il peut être compliqué pour le gouvernement de privilégier l’achat local. Cossette a été vendue en 2014 à une entreprise chinoise, puis à une américaine en 2019. Est-elle une entreprise québécoise ?

Peu après cette annonce, alors que le projet mûrissait depuis le début de mars, 300 firmes de services professionnels se sont regroupées pour inciter le gouvernement Legault à recourir à des entreprises à propriété majoritairement québécoise.

« On a le même enjeu avec Le Panier Bleu », a indiqué M. Dubé en entrevue avec La Presse. « C’est pas juste de dire que je vais l’acheter de quelqu’un qui a une place d’affaires au Québec, mais est-ce que je l’achète d’un producteur québécois ? » Cette analyse, qu’il souhaite plus présente, rendra l’exercice « un peu plus compliqué » pour les responsables des achats, admet-il. « Il va falloir que l’acheteur puisse définir […] comment les organismes du coin vont pouvoir participer à cette discussion-là. »

Absence de données

Dans sa volonté d’acheter davantage localement, le gouvernement s’est rapidement buté à un premier obstacle, l’absence de données fiables.

« Une des premières choses qu’on va faire avec le Centre d’acquisitions gouvernementales [CAG], c’est d’avoir un meilleur système d’information », soutient M. Dubé.

Le Centre d’acquisitions gouvernementales, c’est un peu le bébé de Christian Dubé. Un gros bébé, puisqu’en matière d’achat de biens et services, il combinera les activités auparavant assumées par plusieurs organismes des différents secteurs de l’État.

Le CAG est né de la loi 37, qui a suscité des inquiétudes sur l’avenir de l’achat local. Déjà, les appels d’offres regroupés étaient trop gros pour plusieurs fournisseurs régionaux. Ce CAG unique, couvrant toute la province, allait-il en exclure encore davantage ?

Ça ne se passera pas ainsi, promet Christian Dubé.

Il est souvent plus facile pour quelqu’un du gouvernement de dire : “Pour être sûr que je ne me fais pas prendre à payer trop cher, je vais utiliser un appel d’offres et je vais aller au plus bas soumissionnaire.” Mais malheureusement, ce n’est pas toujours la meilleure façon d’acheter.

Christian Dubé

Les appels d’offres peuvent inclure des facteurs de qualité qui permettent de payer un peu plus cher, rappelle-t-il. « Des fois, ça peut être un achat régional, des fois, c’est parce qu’on pense que c’est un produit ou un bien durable qui est important dans l’écosystème québécois ; il peut y avoir toutes sortes de raisons. Mais je dois vous dire que c’est plus de travail. »

C’est pourquoi il a voulu réunir « l’expertise » des groupes d’approvisionnement existants. L’entrée en activité du CAG, d’abord prévue le 1er juin, a été retardée par la pandémie.

Panier vert et « Nuage bleu »

L’achat et l’approvisionnement locaux sont dans l’air du temps. Même le Conseil du patronat du Québec (CPQ), qui s’était abstenu de prendre position lorsqu’il avait publié son rapport détaillé sur le sujet il y a deux ans, l’appuie clairement aujourd’hui.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE

Yves-Thomas Dorval, PDG du Conseil du patronat du Québec

« On reste toujours très libre-échangistes au CPQ, mais en même temps, il ne faut pas jouer en culottes courtes sur la scène internationale », explique le PDG de l’organisme, Yves-Thomas Dorval.

Le Québec n’a ni la masse critique ni l’industrie militaire d’autres pays comme la France ou les États-Unis qui permettent aux gouvernements de soutenir indirectement des secteurs en finançant, par exemple, la recherche et le développement d’applications stratégiques ou étatiques. « Il faut être capable de trouver d’autres leviers qui vont permettre à nos producteurs locaux de produits et services de trouver un chemin pour leur recherche et leur développement, et leur production. »

C’est dans cette optique que le Conseil canadien des innovateurs (CCI), qui comprend une vingtaine d’entreprises québécoises, propose un « Nuage bleu », reprenant la formule du Panier bleu dans le domaine des technologies. Ce guichet unique permettrait au gouvernement et aux municipalités de mieux connaître les entreprises dans ce domaine, et les innovations qu’elles proposent. « Il faudrait développer l’instinct de voir ce qu’il y a dans notre cour, non pas en excluant l’international, mais en privilégiant le national, dit Pierre-Philippe Lortie, directeur, gouvernement et affaires publiques, au CCI-Québec. Les pays scandinaves, Israël, entre autres, le font sans contrecarrer l’Organisation mondiale du commerce. »

En effet, sur plusieurs points, les mains du gouvernement québécois sont liées par les règles de l’Organisation mondiale du commerce ou par différents accords commerciaux dont le Canada est signataire, notamment l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM) et l’Accord économique et commercial global (AECG) avec l’Europe.

Mais il y a quand même une marge de manœuvre qui permettrait d’en faire plus, reconnaît M. Dubé.

La production locale peut aussi contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES), fait valoir Yves-Thomas Dorval. « Il y a peut-être un élément qui devra être de plus en plus examiné, c’est le panier vert autant que le panier bleu, avance le PDG du Conseil du patronat du Québec. Peut-être que si on inclut davantage la composante “émission de gaz à effet de serre”, on rend un petit peu plus concurrentiel ce qu’on produit ici. »

Le kilométrage parcouru par les produits devrait faire partie des critères, en particulier pour les aliments, plaide le président de la Fédération québécoise des municipalités (FQM), Jacques Demers.

Rendez-vous dans deux ans

Christian Dubé, qui surveille les cordons de la bourse de l’État, le reconnaît d’emblée : l’achat local a un coût. Et il affirme être prêt à l’assumer.

Québec a d’ailleurs promis une stratégie pour favoriser l’accès des PME aux contrats et aux marchés publics. Objectif : « une agilité gouvernementale accrue », a mentionné M. Dubé en point de presse à la mi-mai. « Mais surtout, maximiser les retombées régionales et miser sur des solutions innovantes », avait-il alors souligné.

Le président du Conseil du trésor refuse d’en dire plus pour l’instant, mais aimerait « annoncer quelque chose d’ici la fin juin ».

Utiliser pleinement la marge de manœuvre dont l’État québécois dispose pour favoriser l’approvisionnement local pourrait prendre jusqu’à deux ans, estime Christian Dubé.

À la FQM, on demande à voir. « L’importance de l’achat local, on en fait tous nos gorges chaudes, tout le monde utilise ces mots-là », note le président de l’organisme. « Mais concrètement, ça veut dire quoi ? Et on va avoir fait quoi, quand quelqu’un va nous reposer la question dans un an ou deux ? », dit Jacques Demers.

Dans deux ans, on sera en 2022, une année électorale, avec un scrutin prévu le 3 octobre. D’ici là, des fonds publics considérables auront été engagés pour relancer l’économie – une sorte de méga-panier d’achats de l’État. De quelle couleur sera-t-il ? C’est à suivre.

Achats publics : mode d’emploi en quatre temps

Fonctionnaires frileux, appels d’offres qui ne font que prolonger des contrats existants, règles qui favorisent des multinationales étrangères… Les entreprises québécoises se butent à bien des obstacles quand vient le temps d’obtenir leur part des contrats publics. Voici, en quatre points, les solutions que certaines d’entre elles proposent.

Sortir du plus bas prix

Faut-il toujours accorder un contrat public à l’entreprise qui offre le plus bas prix ? La règle du « plus bas soumissionnaire conforme », dans le jargon, fait régulièrement l’objet de critiques, notamment dans les infrastructures où elle serait appliquée au détriment de la qualité. Elle aurait un autre effet pervers : celui de favoriser les très grandes entreprises étrangères, capables d’offrir leurs services à des prix imbattables. « Très souvent, au Québec, on a de plus petites entreprises qui n’ont pas de salles de service à la clientèle de 50 personnes sept jours sur sept, 24 heures sur 24 », dit Jean-Luc Bernier, responsable du marketing et des relations partenaires chez Dimonoff, firme de Québec spécialisée dans l’éclairage urbain intelligent. « Nos concurrents, eux, peuvent offrir des pilotes, des cadeaux aux municipalités qui réduisent la facture. Ça devient extrêmement dur de les concurrencer. »

PHOTO FOURNIE PAR DIMONOFF

Jean-Luc Bernier, responsable du marketing et des relations partenaires chez Dimonoff

Le choix du plus bas prix découragerait également l’innovation au profit de solutions déjà éprouvées dont on connaît mieux les coûts. « On est pris présentement avec cette règle du plus bas soumissionnaire, qui implique presque toujours d’aller chercher la solution de base », dit Martin Ducharme, directeur de la stratégie et du développement des affaires au sein de la firme montréalaise AlayaCare, qui offre une plateforme technologique de soins à domicile. « Mais on ne modernisera jamais notre système de santé en prenant simplement la solution “qui fait la job en ce moment”… »

Passer le mot

PHOTO FOURNIE PAR LE CCI

Pierre-Philippe Lortie, directeur, gouvernement et affaires publiques, au Conseil canadien des innovateurs (CCI), qui compte une vingtaine d’entreprises québécoises.

Le constat semble partagé au sein des représentants d’entreprises interrogés par La Presse : on ne doute pas de la bonne volonté du gouvernement Legault d’encourager le recours aux entreprises québécoises pour les contrats publics. Mais la machine étatique ne suit pas toujours, déplore Pierre-Philippe Lortie, directeur, gouvernement et affaires publiques, au Conseil canadien des innovateurs (CCI), qui compte une vingtaine d’entreprises québécoises. « On a de bonnes communications avec le gouvernement, il semble à l’écoute. Mais les processus sont souvent longs, complexes ; on aimerait voir un peu plus d’efficacité. »

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE

Adrian Schauer, PDG, fondateur d’AlayaCare

Selon Adrian Schauer, PDG, fondateur d’AlayaCare et membre du CCI, la bonne volonté gouvernementale se bute souvent à la machine administrative. Cette entreprise montréalaise est une belle illustration de l’absurdité parfois flagrante du système : très populaire dans d’autres provinces canadiennes, mais également au Moyen-Orient, aux États-Unis et en Asie, sa plateforme de soins n’a jamais été adoptée par le ministère de la Santé au Québec. « On est très ouverts au niveau de M. Legault et de son gouvernement, mais lorsque ça descend dans la bureaucratie et à la Santé, ça n’avance pas vraiment », dit M. Schauer.

Dans son domaine, où il négocie avec des municipalités, Jean-Luc Bernier, de Dimonoff, se bute au même message qui ne se rend pas aux décideurs.

Est-ce que les municipalités savent qu’elles ont le champ libre pour privilégier les entreprises québécoises ? Elles vont souvent vouloir être plus catholiques que le pape et s’assurer d’avoir simplement le plus bas prix, peu importe que l’entreprise vienne de Chine ou d’ici.

Jean-Luc Bernier

Récompenser l’innovation

Pour qu’une plus petite entreprise puisse en concurrencer une plus grosse, elle doit presque systématiquement proposer une innovation, une façon de faire différente. Le système actuel ne favorise guère cette voie, estime Pierre-Philippe Lortie, du CCI, puisque les appels d’offres contiennent généralement des critères qui favorisent celles qui les ont déjà gagnés. Son organisme propose quant à lui de passer des appels d’offres à des « appels de solutions », qui réuniraient entreprises, décideurs politiques et experts de tous horizons autour d’un problème à résoudre et proposeraient des pistes au gouvernement. « On parle ici d’un comité crédible, transparent, où il n’y a pas que des représentants de l’industrie », s’empresse-t-il de préciser.

Les entreprises québécoises, dans ce processus, auraient de meilleures chances de l’emporter. « Ce qui empêche les entreprises les plus innovatrices de concurrencer celles qui sont bien établies, c’est la peur du risque, dit Adrian Schauer, d’AlayaCare. Un décideur ne sera jamais viré parce qu’il a choisi Microsoft… » Un autre exemple : Dimonoff n’arrive pas à convaincre ses clientes municipales des économies d’énergie engendrées par son système d’éclairage intelligent à la DEL, puisque Hydro-Québec ne dispose pas de ces données ou ne les révèle pas. « On ne fait qu’ajouter un coût, les municipalités ne voient pas combien elles peuvent économiser », déplore Jean-Luc Bernier.

Favoriser local

Au tout nouveau Regroupement des firmes de services professionnels indépendantes, qui a attiré 300 entreprises depuis sa création à la mi-mai, on souhaite s’inspirer du Panier Bleu et encourager Québec et d’autres donneurs d’ouvrage importants comme Desjardins, la FTQ et la CSN à recourir à des entreprises à propriété majoritairement québécoise. « On ne veut pas tomber dans la dynamique de se plaindre, précise Olivier Laquinte, président et fondateur de Talsom, une des firmes à l’origine de ce regroupement. On informe le gouvernement, on aimerait travailler là-dessus avec lui. » Il évoque sans plus de précision « une certaine irritation autour des contrats qu’on connaît », une référence évidente au plus récent contrat de conception publicitaire de 15 millions par année accordé à l’agence Cossette, fondée au Québec mais qui n’est plus propriété québécoise depuis 2014.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE

Olivier Laquinte, président de Talsom et porte-parole du Regroupement des firmes de services indépendantes

On est dans une démarche où on veut amener des solutions à la table. Les crises, parfois, c’est le moment d’essayer de bâtir quelque chose de nouveau, comme le Régime d’épargne-actions [REA] dans les années 80.

Olivier Laquinte

Jean-Luc Bernier, quant à lui, propose d’inclure dans les appels d’offres des critères tout à fait légaux mais qui avantageraient de fait les entreprises québécoises. Dimonoff et 11 autres entreprises et organisations partenaires ont d’ailleurs signé un « plaidoyer » destiné au gouvernement du Québec détaillant cette proposition. « On pourrait donner une pondération à la facilité qu’a une entreprise d’aller chercher du soutien local, en quelques heures plutôt qu’en quelques jours, et en français. Si le Conseil du trésor donne cette consigne, les municipalités seraient beaucoup plus encouragées à recourir à des technologies québécoises. »

Quand le local n’est pas assez local

Un contrat de services d’ingénierie a suscité une grosse déception au conseil municipal de Magog au début de mai. L’appel d’offres a été remporté par le bureau sherbrookois de la grande entreprise WSP, alors que la firme Côté Jean, établie dans la rue Principale de Magog, avait soumissionné à un prix plus bas. WSP l’a emporté parce qu’elle avait un pointage plus élevé aux autres critères… dont la proximité ne fait pas partie. Deux des huit conseillers ont donc voté contre l’attribution du contrat. « Ils voulaient passer un message en disant : regardez comment on a les pieds et les mains liés ! On ne peut pas favoriser l’achat local et c’est frustrant », témoigne la mairesse Vicki-May Hamm.

Le cadre des appels d’offres municipaux de plus de 100 000 $ étant dicté par Québec, Mme Hamm a elle-même passé le message à son député, le caquiste Gilles Bélanger, qui est aussi adjoint parlementaire du ministre de l’Économie. « Le gouvernement, qui, de toute évidence, veut favoriser comme nous l’achat local et l’économie du Québec, pourrait ajouter des critères où on pourrait donner un pointage pour des gens locaux », dit-elle.

En attendant, Magog se concentre sur les contrats de moins de 100 000 $, qu’elle peut accorder de gré à gré ou sur invitation. Quel supplément est-il acceptable de payer pour un fournisseur local qui ne propose pas le prix le plus bas ? La municipalité est en train de réviser les pourcentages de sa Politique de gestion contractuelle. « Ce n’est pas une urgence, mais pas loin. On veut avoir de la marge de manœuvre dans le contexte d’une relance économique », indique la mairesse.

Retombées régionales

Les contrats publics, qui fournissent une base d’achat significative aux entreprises qui les remportent, ont un effet structurant dans les régions, souligne la Fédération québécoise des municipalités (FQM).

Le fait qu’elles louent des bureaux, qu’elles paient des taxes localement, ça vaut quelque chose. On ne peut pas payer deux ou trois fois le prix pour le produit, mais je pense qu’il y a beaucoup de produits où on est capables d’être concurrentiels localement.

Jacques Demers, président de la FQM

« C’est correct d’avoir le plus bas soumissionnaire, mais est-ce qu’on peut se garder une marge de manœuvre ? », demande celui qui est également maire de Sainte-Catherine-de-Hatley.

Un enjeu de taille

En 2014, la Laiterie Chalifoux, mieux connue sous sa marque Riviera, a perdu son contrat d’approvisionnement à la prison de Sorel-Tracy, pourtant située dans la même ville. C’est que Québec avait décidé de réunir les 17 centres de détention dans un même appel d’offres, une bouchée beaucoup trop grosse pour cette laiterie régionale.

Quelques années plus tard, c’est sur le contrat de l’Hôtel-Dieu-de-Sorel, intégré au CISSS de la Montérégie-Est avec les fusions du secteur de la santé, que l’entreprise a dû faire une croix. « Quand un centre hospitalier a un conseil d’administration, il est capable de dire : “Si ça coûte 1000 $ de plus d’avoir une usine régionale, on va le mettre dans le budget” », illustre le président de l’entreprise familiale, Alain Chalifoux. Que faire alors que les achats sont de plus en plus regroupés ? « Ils devraient peut-être déconfiner les produits », suggère M. Chalifoux en reprenant un terme à la mode. « Si ton usine est juste fromagère, tu aurais le droit de soumissionner juste pour le fromage. Même chose dans le yogourt », dit-il.

La Fédération québécoise des municipalités réclame aussi plus de souplesse dans les appels d’offres. « Il y a le volume à fournir, qui limite certains producteurs, même locaux, et l’obligation de fournir à l’année, ce qui n’est pas toujours facile », illustre Jacques Demers.